とうもろこしをおいしく調理したいけれど、「とうもろこし ゆで時間」と検索して迷ってしまったことはありませんか?この記事では、皮付きと皮無し、それぞれの状態に応じた下処理や、水で茹で方、お湯でゆで方の違いをはじめ、水からとお湯からの違いによる仕上がりの差まで、詳しく解説していきます。

さらに、冷凍保存しておいたとうもろこしの冷凍から茹でる方法や、粒に自然な塩味をつける塩の加減のコツも取り上げます。フライパンや鍋といった調理器具ごとの使い分けについても紹介します。

茹で・蒸し・電子レンジの仕上がりの違いを理解すれば、用途に合わせた調理がしやすくなり、時短や省エネにもつながります。さらに、誰でも作れる簡単なコツや、甘さを引き立てるおすすめの味付け、便利な簡単レシピ、屋台風の定番タレなどもたっぷりご紹介。

最後に、茹でてからの冷凍・冷蔵保存方法や「とうもろこしは何日持つのか?」という気になるポイントまで網羅し、保存してもおいしく楽しむ方法をお届けします。初心者の方でも分かりやすく、すぐに試せる情報を詰め込んでいますので、ぜひ参考にしてください。

-

皮付き・皮無しの違いによるとうもろこしの茹で時間と仕上がり

-

水からとお湯から茹でる方法の違いと適切な塩加減

-

冷凍とうもろこしの茹で方と保存方法のコツ

-

鍋・フライパン・電子レンジなど調理器具別の特徴と使い分け

とうもろこしのゆで時間と茹で方の基本

-

皮付き・皮無しで変わるゆで方

-

下処理のポイントと手順

-

フライパンと鍋、どちらが便利?

-

水で茹で方と塩加減のコツ

-

お湯でゆで方のおすすめ方法

-

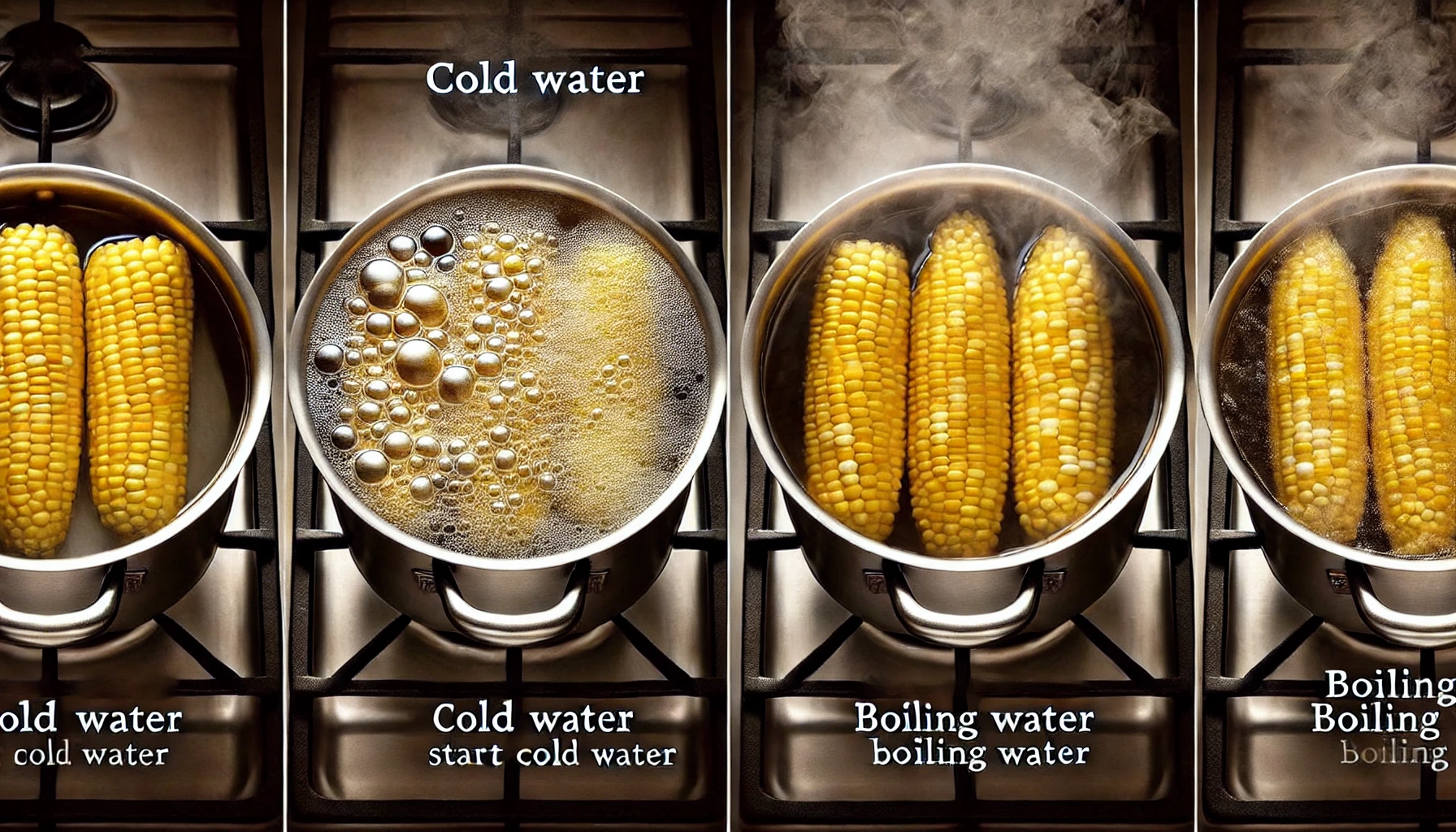

水からとお湯からの違いとは?

皮付き・皮無しで変わるゆで方

とうもろこしを茹でるとき、皮付きと皮無しのどちらで調理するかによって、仕上がりの風味や食感に大きな違いが生まれます。

皮付きのまま茹でると、粒の水分が保たれやすく、しっとりジューシーな仕上がりになります。薄皮が“天然のラップ”として働き、水分の蒸発を防いでくれるためです。特に甘みが強い品種では、その効果がより顕著です。

一方で、皮をすべて取り除いてから茹でる方法は、短時間で火を通したいときに便利です。皮無しのとうもろこしはお湯から3〜5分程度の加熱で柔らかくなり、すぐに食べられます。

用途に合わせて使い分けましょう。例えば、お弁当や朝食に素早く仕上げたい場合は皮無しで、おもてなし料理や甘さ重視のシーンでは皮付きが最適です。

下処理のポイントと手順

美味しいとうもろこしを茹でるためには、下処理がとても重要です。以下の手順を参考にすると、初心者でも迷わず準備できます。

下処理のステップ:

-

外側の硬い皮をむく(薄皮を1〜2枚残す)

-

ひげ根をしっかり取り除く(湿らせたキッチンペーパーや包丁で)

-

茎が長すぎる場合は手で折る、または包丁で切る

ひげは細かく絡まりやすいため、薄皮をむくタイミングで根元から一緒に引き抜くと効率的です。手で取りきれない場合は、湿らせたキッチンペーパーで拭き取ると、細かいひげも絡め取ることができます。あらかじめひげの多い部分を包丁で少し切り落とすのも効果的です。

フライパンと鍋、どちらが便利?

とうもろこしを茹でる際の調理器具は、鍋だけでなくフライパンでも可能です。どちらの調理器具にもそれぞれの特長と利点があり、使い分けることでより効率的に調理が行えます。

深めの鍋は水を多く入れられるため一度にたくさんのとうもろこしを茹でたいときに適しています。とくに家族分をまとめて用意したいときや、イベントでの大量調理には大変便利です。大きめの鍋を使えば、とうもろこしがしっかりと水に浸かり、均等に火が通るため、むらなく美味しく仕上がります。

一方、フライパンは底面が広く、少量の水で効率よく調理できるため、時短や省エネにも役立ちます。水の量が少ないぶん、沸騰までの時間も短縮でき、電気代やガス代の節約にもつながります。加えて、落とし蓋や皿を利用することで、浮きやすいとうもろこしをしっかり抑えながら均等に加熱することができます。これにより、見た目にも美しく仕上がり、食感も安定します。

また、スペースが限られているキッチンではフライパンの方が扱いやすいという利点もあります。特に一人暮らしの家庭や、収納に制限のある環境では、調理器具を増やすことなく活用できる点が魅力です。手軽に調理を始めたい方には、フライパン調理が非常におすすめです。

| 調理器具 | 特徴 | 向いてるシーン |

| 鍋 | 水を多く入れられる/大量調理に便利 | 家族分、イベント時 |

| フライパン | 水が少なくて済む/時短、省エネ | 一人暮らし、少量調理 |

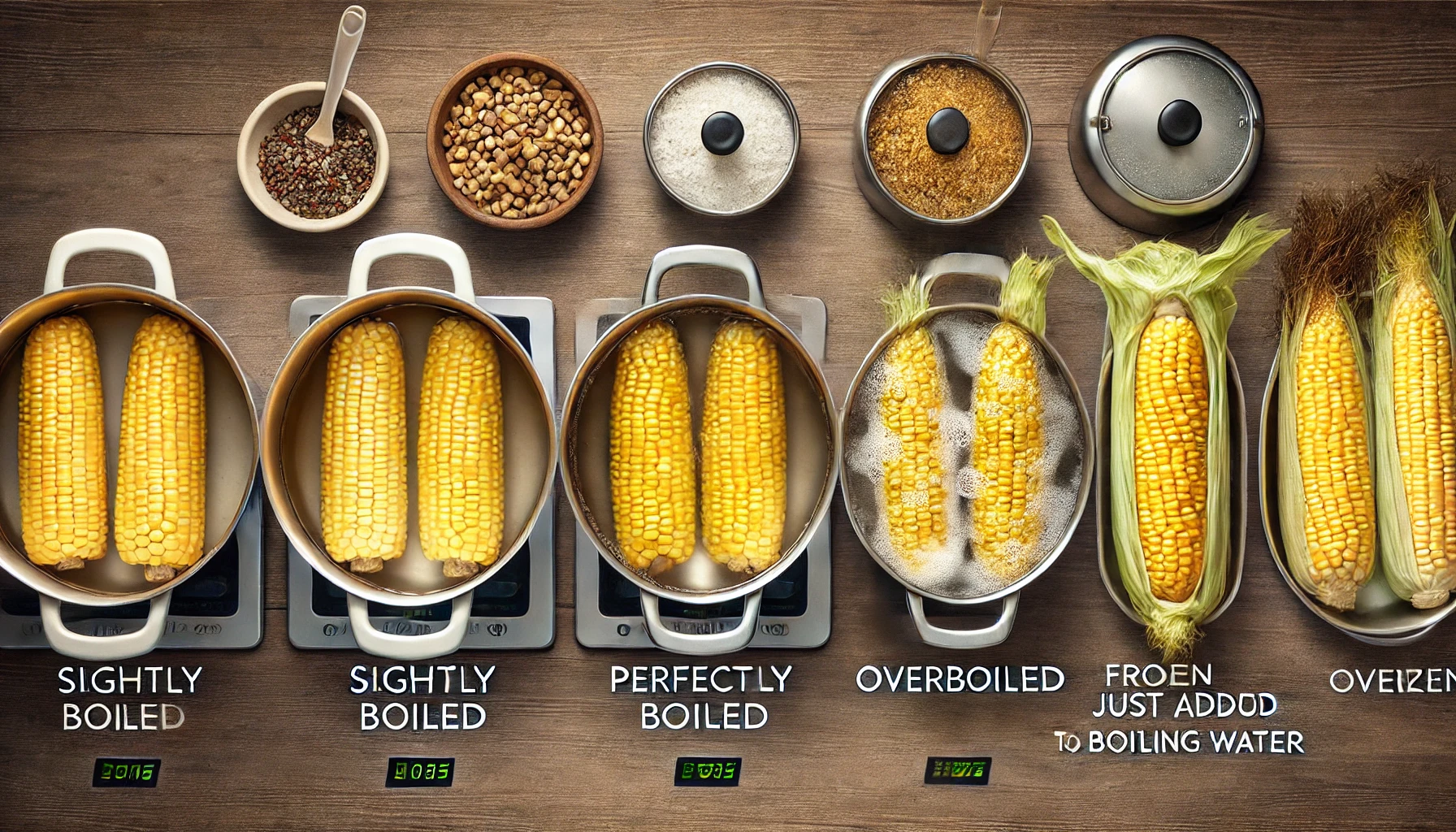

水で茹で方と塩加減のコツ

この方法は、皮付き・皮無しの両方に対応しています。皮付きの場合は薄皮を1〜2枚残した状態で茹でると、蒸し効果も加わってさらにジューシーな仕上がりになります。鍋にたっぷりの水を入れ、とうもろこしを入れた状態で火にかけます。

塩加減の目安(水から茹でる場合):

- 水1.5〜2Lに対して塩大さじ2(約36g)

この塩加減にすることで、とうもろこしの粒に自然な塩味がしみ込み、甘さを一層引き立てます。

水からじっくり火を通すことで塩分がゆっくりと浸透し、しっかりした塩加減でも粒がふっくらと仕上がります。

長時間茹でると逆に味がぼやけてしまうため、沸騰してからの10〜12分を目安に火加減を調整しましょう。あまりグツグツ煮すぎないよう注意してください。

お湯でゆで方のおすすめ方法

お湯が沸騰してからとうもろこしを入れる「お湯から調理」は、スピーディーで手軽な方法として人気です。

塩加減の目安(お湯から茹でる場合):

- 水1Lに対して塩小さじ1(約6g)

加えすぎると浸透圧により粒の水分が抜けてしまい、しぼんでしまう可能性があるため注意が必要です。

加熱時間の目安:

-

皮無し:3〜5分

-

皮付き(薄皮1〜2枚):7〜10分(皮が熱から守る役割を果たすため)

途中で回転させながら茹でることで、均等に火を通すことができます。

状態と加熱時間の対比表

| 調理条件 | 茹で時間 | 備考 |

| 皮なし・お湯から | 3〜5分 | 最短時時間、手軽に調理できる |

| 皮付き・お湯から | 7〜10分 | 薄皮がある分、少し長めの加熱が必要 |

| 水から茹でる | 沸騰後10~12分 | 塩味がじっくり浸透する |

| 冷凍とうもろこし | 7〜10分 | 凍ったまま茹でる場合の目安 |

水からとお湯からの違いとは?

水から茹でる方法と、お湯から茹でる方法では、とうもろこしの味や食感に明確な違いがあります。それぞれの方法には、異なるメリットと特徴があるため、調理の目的に応じた使い分けが重要です。

水からじっくりと火を通すことで、粒がふっくらと膨らみ、甘みが内部までしっかり残ります。これは、でんぷんがゆっくり糖に変わるためで、じんわりと熱を入れることで甘さが引き出されやすくなるのです。さらに、水から茹でる場合は、塩味が穏やかに浸透するため、自然でまろやかな風味に仕上がります。

対して、お湯から茹でると粒の表面が早く加熱され、シャキッとした食感に仕上がります。短時間で火が通るため、粒の水分が残りつつも、ほどよい歯ごたえを楽しむことができます。特にサラダやトッピングなど、冷やして使う料理にぴったりです。また、お湯から調理することで短時間で仕上がるため、忙しいときにも重宝します。

いずれも一長一短があるため、料理の目的に応じて選択するのが理想です。甘さを存分に味わいたいときは水から、歯ごたえや調理の手軽さを重視したいときはお湯からがおすすめです。

とうもろこしを美味しく茹でるコツ

-

冷凍から茹でる場合の注意点

-

茹で・蒸し・電子レンジの違い

-

簡単に美味しく作れるレシピ

-

味付けと定番タレのおすすめ

-

茹でてから、冷蔵・冷凍保存方法

冷凍から茹でる場合の注意点

冷凍したとうもろこしは、解凍せずにそのまま茹でることで、粒がパサつきにくくなります。

茹で時間の目安(冷凍):

-

熱湯に入れて7〜10分

これは、生のとうもろこしを水から茹でるよりも早く感じます。なぜなら、水から茹でる場合は水温が常温から上がる過程が必要ですが、冷凍とうもろこしを熱湯に入れると、すでに高温状態の湯が一気に内部に作用するためです。

おすすめの塩加減:

-

水1.5〜2Lに対して大さじ2(約36g)

風味が若干落ちる場合は、ゆであがった後の仕上げにバターや出汁で補うとよいでしょう。

風味アップのアイデア:

-

バター:茹でた後、熱いうちに塗る

-

出汁:薄めの出汁に軽く浸す

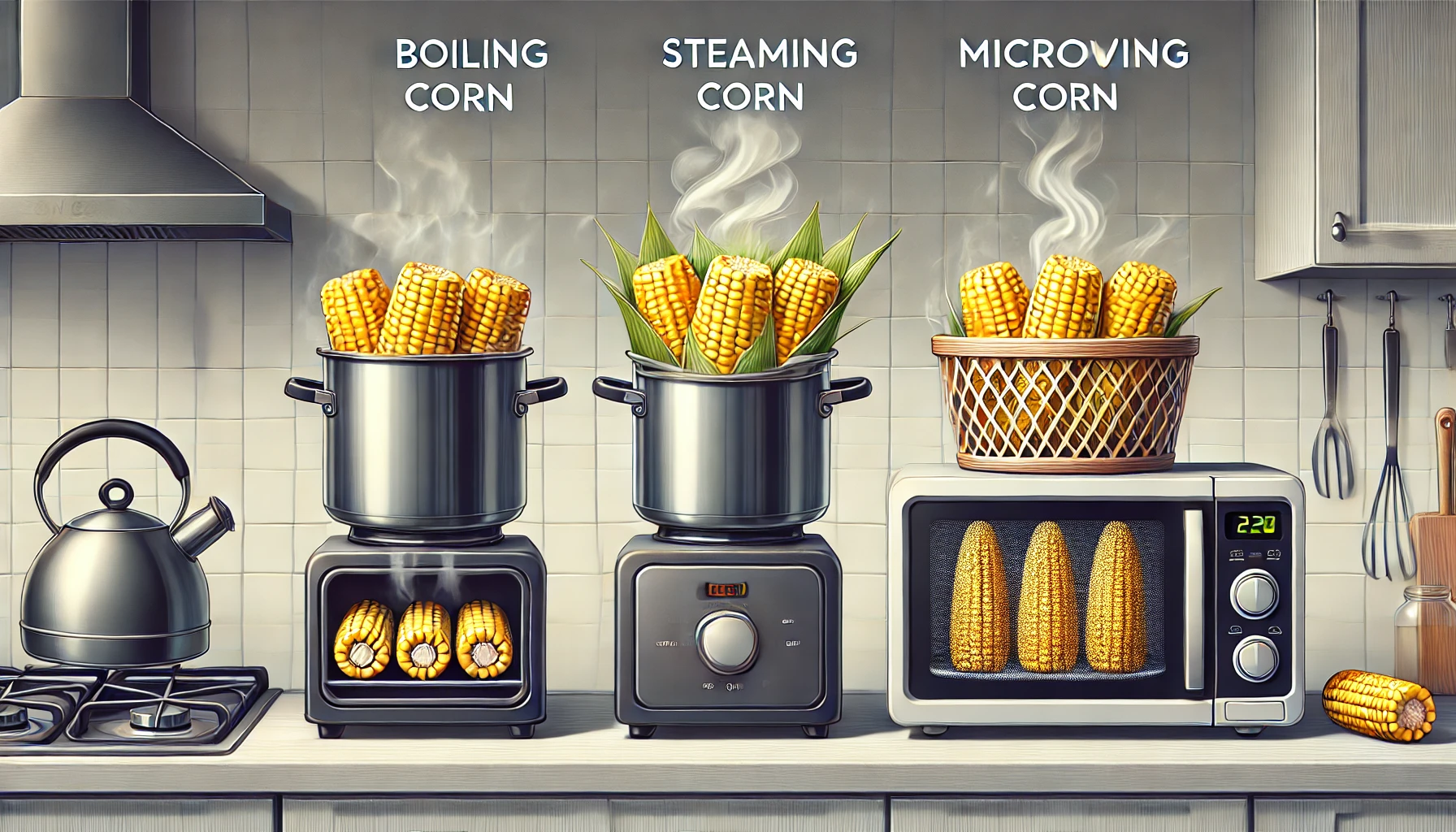

茹で・蒸し・電子レンジの違い

| 方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

| 茹でる | 水+塩で煮る | 万人向け、ふっくら | 栄養が流れやすい |

| 蒸す | 水に触れず加熱 | 甘み・栄養保持 | 時間がややかかる |

| 電子レンジ | ラップで包むだけ | 手軽・時短 | 加熱ムラあり |

とうもろこしの加熱方法には、「茹でる」「蒸す」「電子レンジで加熱する」の3種類があります。それぞれの方法には異なる特長があり、料理の用途や好みに応じて選ぶことで、より美味しく仕上げることができます。

茹でる方法は最もポピュラーで、たっぷりの水と塩で煮ることで、とうもろこし本来のみずみずしさを活かした仕上がりになります。粒の一つひとつがふっくらと膨らみ、やさしい塩味が甘みを引き立てるため、万人に好まれる調理法です。特に初めて調理する方や、大量に作りたいときには扱いやすい方法といえます。

蒸す方法では、とうもろこしが直接水に触れないため、甘みや栄養分が流れ出にくく、濃厚な味わいが楽しめます。熱と蒸気でじんわりと加熱されるため、粒の中に旨みが閉じ込められたような、凝縮感のある風味になります。特に新鮮なとうもろこしにはおすすめで、素材の持つ力を最大限に引き出す調理法です。

電子レンジは、皮付きのままラップで包み、そのまま加熱できるため、下処理の手間が少なく、非常に手軽です。特に時間がないときや1本だけ調理したい場合などに便利で、家事の合間にさっと用意できるのも嬉しいポイントです。皮がラップ代わりになることで、加熱中の乾燥を防ぐ効果もあります。

ただし、電子レンジでは加熱ムラが生じることがあり、加熱時間や本数に応じてこまめに調整する必要があります。それぞれの方法で仕上がりの風味や食感が変わるため、料理の目的や好みに合わせて使い分けるのがよいでしょう。

例えば、スープなどに入れる場合は茹でてから粒を外し、香ばしさを出したいときには蒸したあとに焼き目を付けるといった応用も可能です。

簡単に美味しく作れるレシピ

とうもろこしは調理の手間が少なく、様々な料理に応用しやすい食材です。

例えば、茹でたとうもろこしにバターをのせ、醤油を少量たらすだけで、香ばしい一品が完成します。粒を外して冷やしたサラダに加えたり、チャーハンに混ぜて彩りと甘みを加えるのもおすすめです。

また、コーンスープやグラタンなど、温かい料理にもぴったり合います。コーンスープは、ミキサーで粒をなめらかにして牛乳やブイヨンと煮込むことで、濃厚で甘みのあるスープが楽しめます。グラタンには、茹でた粒をホワイトソースと一緒に和えてオーブンで焼けば、食べ応えのある一品になります。

さらに、コーンのかき揚げやコーン入り卵焼きなど、お弁当のおかずにも重宝します。かき揚げは天ぷら粉にとうもろこしと玉ねぎを混ぜて揚げるだけで、サクサクした食感と甘みがクセになる味わいです。

時間がないときは、電子レンジで加熱するだけでも十分美味しく仕上がるので、忙しい日でも簡単に作れる点が魅力です。冷凍しておいた粒を使えば、短時間で幅広いメニューに活用できます。

バター醤油焼きとうもろこし

-

茹でたとうもろこしにバターをのせて醤油をかけ、フライパンで焼く。

コーン入り卵焼き

-

茹でた粒を卵液に混ぜ、甘めの味付けでふんわりと焼く。

とうもろこしのかき揚げ

-

天ぷら粉にとうもろこしと玉ねぎを加え、油で揚げる。

コーンチャーハン

-

ごはんに炒めたコーンとねぎを加え、しょうゆや塩で味付け。

味付けと定番タレのおすすめ

とうもろこしは、シンプルな塩味だけでなく、様々な味付けを楽しむことができます。

代表的なのはバター醤油味。香ばしくて食欲をそそるこの組み合わせは、多くの人に愛されています。

他にも、マヨネーズと七味唐辛子、チリパウダー、カレー粉などを使ったアレンジもおすすめです。甘さが強いとうもろこしには、スパイシーな味付けが意外とよく合います。

また、焼きとうもろこし風に仕上げる場合は、タレに浸してから軽くフライパンで焼くと香ばしさが引き立ちます。タレは、醤油大さじ2、みりん大さじ1、砂糖小さじ1を混ぜて軽く煮詰めた「甘辛だれ」が定番です。

刷毛で塗りながら焼くことで、屋台のような香ばしさと深い甘みが楽しめます。さらに、味噌を加えたり、七味やにんにくで風味を調えるなど、自分好みにアレンジしても美味しく仕上がります。

甘辛だれ(焼きとうもろこし風)

-

醤油大さじ2+みりん大さじ1+砂糖小さじ1を軽く煮詰める

-

焼きながら刷毛で塗ると、屋台風の香ばしさに

そのほかのアレンジ:

-

マヨネーズ+七味唐辛子

-

カレー粉・チリパウダー

-

味噌+にんにく

甘みのあるとうもろこしと、スパイシーな調味料は相性抜群です。

茹でてから、冷蔵・冷凍保存方法

とうもろこしは、茹でてから保存することで、甘みやみずみずしさを保ちやすくなり、忙しい日でもすぐに使える便利な状態にしておくことができます。

茹でた後は、まずしっかりと粗熱を取りましょう。熱いまま保存すると水分がこもって傷みやすくなるため注意が必要です。粗熱が取れたら、1本ずつラップでぴったりと包み、密閉できる保存袋に入れて冷蔵または冷凍します。

冷蔵保存の場合は、2〜3日以内に食べきるのが理想です。冷凍保存する場合は、約1か月を目安に使い切るようにしましょう。

電子レンジで加熱するだけでそのまま食べられるため、お弁当や朝食の一品としても便利です。また、包丁で実をそぎ落として小分け冷凍しておけば、必要な分だけスープやチャーハンに加えることもできます。特に実だけの状態にしておけば、調理の手間が大きく軽減されるでしょう。

さらに、茹でる前に粒を外してからサッと茹でて冷凍する方法もあります。この方法なら平たくして保存できるため、冷凍庫のスペースを有効に使えます。

保存時のポイントは、できるだけ空気に触れないように密閉すること。空気に触れると酸化して風味が落ちる原因になりますので、ラップと保存袋はしっかり使いましょう。

保存方法のポイント:

-

粗熱を取ってから保存

-

ラップでぴったり包む

-

保存袋に入れて空気を抜く

| 保存方法 | 保存期間 | 特徴 |

| 冷蔵保存 | 2〜3日 | そのまま食べられる |

| 冷凍保存 | 約1か月 | 小分けや粒で保存可能 |

粒をそいで冷凍すると、スープやチャーハンなどにも使いやすくなります。平たくして保存すればスペースも節約できます。

とうもろこしのゆで時間のまとめとポイント

-

皮付きで茹でると水分が保たれジューシーに仕上がる

-

皮無しは時短調理に向いており柔らかくなりやすい

-

下処理ではひげを丁寧に取り除くことで食感が向上する

-

鍋は大量調理向き、フライパンは少量・省エネ向き

-

水から茹でると塩がじっくり浸透しふっくらと仕上がる

-

水1.5〜2Lに塩大さじ2が水から茹でるときの目安

-

お湯から茹でる場合は手早く調理できシャキッとした食感になる

-

お湯から茹でる際は塩小さじ1が適量で粒のしぼみを防げる

-

冷凍とうもろこしは凍ったまま熱湯で茹でるとパサつきにくい

-

調理方法によって甘み・栄養の残り方が異なるため使い分けが重要

-

電子レンジ加熱は手軽で時短になるが加熱ムラに注意が必要

-

茹でた後はしっかり粗熱を取ってから保存する

-

冷蔵保存は2〜3日、冷凍保存は約1か月が目安

-

焼きとうもろこし風の甘辛だれは醤油・みりん・砂糖で作る

-

粒をそいで冷凍すれば調理の時短になりアレンジしやすい