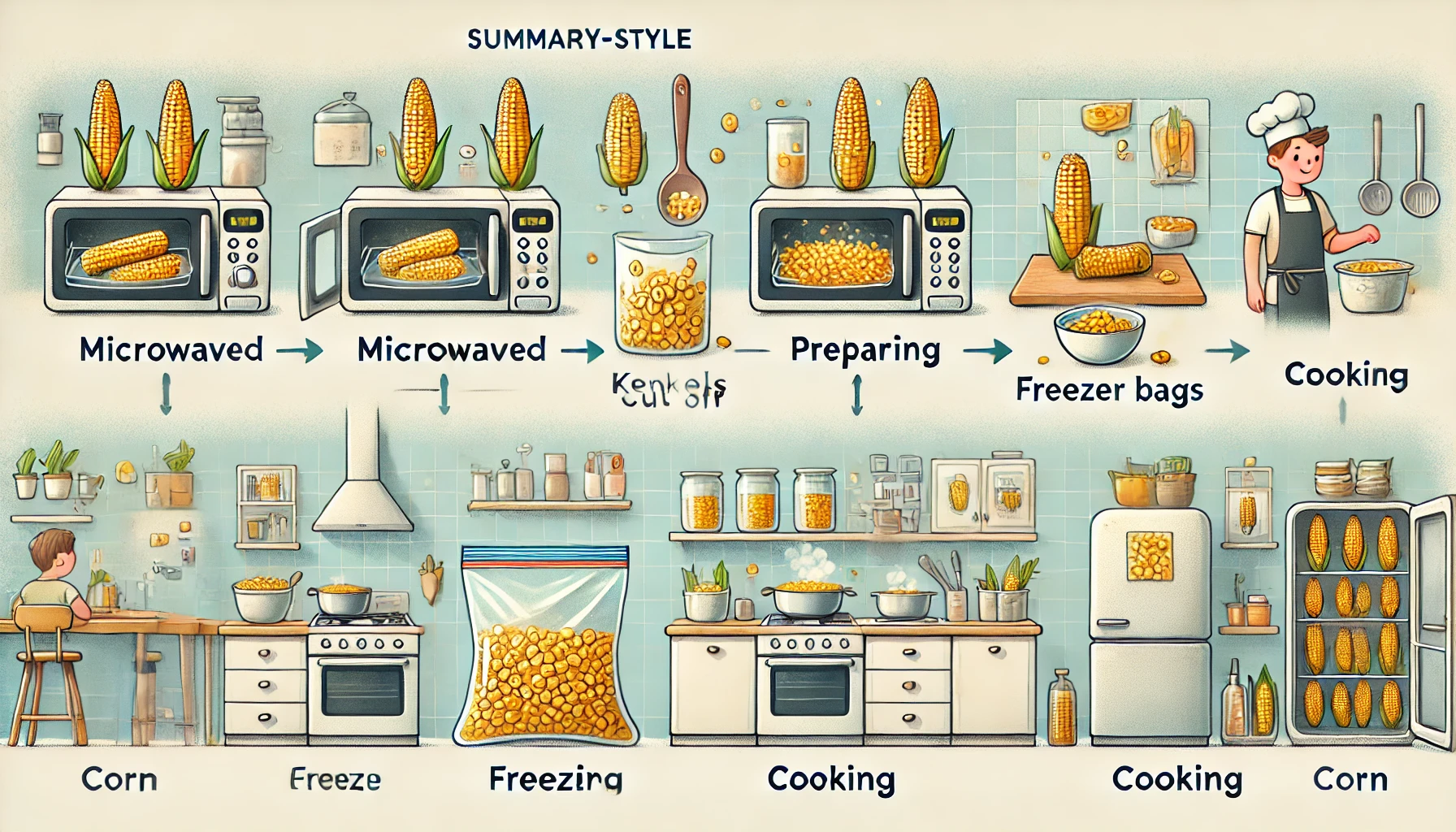

夏の味覚として人気のとうもろこしは、手に入れたタイミングで上手に保存すれば、いつでもその美味しさを楽しむことができます。とくに「とうもろこし 電子レンジ 冷凍」と検索している方にとって、家庭で簡単にできる冷凍保存の方法や調理法は、日々の献立づくりに役立つ情報となるはずです。

この記事では、とうもろこしを電子レンジで加熱してから冷凍する正しい手順をはじめ、冷蔵保存との違いや保存期限の目安、さらに冷凍保存後の解凍方法まで詳しく解説します。自然解凍や冷凍からレンジでの加熱、冷凍から茹でる、冷凍から焼くなど、シーンに応じた調理法も紹介しています。

加えて、毎日の食卓に取り入れやすいおすすめレシピやアレンジ方法、子どもから大人まで楽しめる味付け・付けタレのバリエーションも充実。冷凍とうもろこしの魅力を最大限に引き出すヒントを詰め込んだ内容となっています。忙しいときでも手軽に美味しさを引き出すためのアイデアとして、ぜひ活用してください。

-

電子レンジで加熱したとうもろこしの正しい冷凍保存方法

-

冷蔵保存と冷凍保存の違いや保存期限の目安

-

冷凍とうもろこしの解凍方法と調理のコツ

-

レンジ・茹でる・焼くなどの調理法とレシピの活用法

電子レンジで温めたとうもろこしを冷凍保存

-

冷凍前の下処理が重要な理由

-

冷蔵庫の保存で長持ちさせる方法

-

冷凍庫で保存のメリットと方法

-

保存期限はどのくらい?

-

電子レンジ冷凍の安全性と注意点

-

冷凍とうもろこしのおすすめ保存容器

冷凍前の下処理が重要な理由

冷凍前に下処理を行うことで、とうもろこしの鮮度や風味を保つことができます。なぜなら、加熱やカットなどを適切に行うことで、解凍後もおいしく食べられる状態が保たれるからです。

加熱してから粒を外して保存する方法は、使いたい量だけ取り出せる利便性もあります。さらに、あらかじめ加熱しておくことで、調理時間を短縮できるため、時短にもつながります。

特に粒を外した状態で保存すれば、スープやチャーハンなどへのアレンジがしやすくなり、料理の幅が広がります。下処理をしっかり行うことで、調理の手間を省ける点も見逃せません。

下処理の基本手順:

-

とうもろこしを皮付きのまま電子レンジ(600W)で約3分加熱します

-

粗熱が取れたら皮とひげを取り除きます

-

粒を包丁でそいで保存袋に入れます

-

空気を抜いて封をし、冷凍庫へ保存します

忙しい日々の中で、すぐに使える食材として重宝されます。事前の準備が、結果的に毎日の食事作りをスムーズにし、食材の無駄を減らすことにもつながります。

冷蔵庫の保存で長持ちさせる方法

冷蔵保存でも短期間であれば、とうもろこしの鮮度をしっかり保つことが可能です。その理由は、とうもろこしの糖分は収穫後に急速に分解されやすく、低温環境によってその分解速度が抑えられるためです。

冷蔵保存の手順:

-

皮付きのままのとうもろこしを水で軽く洗う

-

キッチンペーパーで包む(湿度調整)

-

さらにラップでしっかり包む

-

野菜室で立てて保存

ただし、冷蔵で保存できる期間は2~3日と非常に短いため、購入後はなるべく早めに食べきることが大切です。

冷凍による保存は長期保存に向いているのに対し、冷蔵による保存は風味を保ちつつ短期間保存に適しています。用途に応じて使い分けることで、とうもろこしを無駄にせずおいしく活用できます。

冷凍庫で保存のメリットと方法

冷凍庫でとうもろこしを保存する最大のメリットは、長期間にわたって鮮度と風味を保てる点です。

冷凍保存のメリット:

-

約1か月保存可能

-

調理の時短に役立つ

-

食感・甘みをキープ

-

食品ロスの削減に貢献

冷凍保存の方法(粒状):

-

とうもろこしを3〜5分お湯で茹でる

-

粗熱を取って粒をそぐ

-

密閉袋に入れて空気を抜く

-

冷凍庫に入れる(保存日を記入)

冷凍保存の方法(丸ごと):

-

皮をむいてラップで包む

-

フリーザーバッグに入れて冷凍庫へ

冷凍方法の比較表:

| 冷凍方法 | 手順 | 向いている用途 |

| 粒状冷凍 | 茹でて粒をそいで冷凍 | スープ、炒め物、サラダ |

| 丸ごと冷凍 | 皮をむいて丸ごとラップ保存 | 焼きとうもろこし |

必要な量をその都度取り出して使えるため、調理の効率が大幅にアップします。さらに、食材の無駄を減らし、計画的な献立作りにも役立ちます。保存形態を少し工夫することで、使い勝手が良くなり、冷凍庫内のスペースも有効活用できます。

粒状にして小分け冷凍すれば、必要な分だけ使えて便利です。このように、保存方法を見直すことで、より賢く食材を使い切ることができるでしょう。

保存期限はどのくらい?

とうもろこしの冷凍保存期限は、適切な方法であれば約1か月が目安です。

| 保存方法 | 保存期間 | 特徴 |

| 冷蔵保存 | 2~3日 | 風味が良いが劣化が早い |

| 冷凍保存 | 約1か月 | 長期保存できるが食感がやや変わる |

保存袋に日付を記入することで、管理しやすくなります。保存環境によっては霜が付きやすくなることもあるため、定期的に中身をチェックすることもおすすめです。

また、一度解凍したものは再冷凍しないことが大切です。再冷凍は風味の劣化や食中毒の原因となる恐れがあるため、必要な量だけ解凍して使いましょう。

電子レンジ冷凍の安全性と注意点

電子レンジで加熱したとうもろこしをそのまま保存する場合、安全性と衛生面に特に注意が必要です。

加熱直後のとうもろこしを常温で放置してしまうと、急激に雑菌が繁殖してしまうおそれがあるからです。これにより、保存中でも食中毒のリスクが高まってしまいます。

以下のポイントを守って、衛生的に保存しましょう。

-

加熱後すぐに粗熱を取る(常温放置は避ける)

-

うちわや冷風を使って素早く冷ます

-

清潔な保存袋や容器を使用する

-

手を洗ってから作業する

-

ラップの取り扱いにも注意する

こうした衛生管理をしっかり行うことで、安全かつおいしく長く楽しむことができます。

冷凍とうもろこしのおすすめ保存容器

冷凍保存には密閉できる保存袋やフリーザーパックの使用が特に適しています。 その理由は、空気をしっかり遮断することで、乾燥や霜の付着といった品質の劣化を防げるからです。

おすすめの保存方法は以下の通りです:

-

粒をバラして平たく保存袋に入れる

-

ラベルを貼って内容や冷凍日を明記

-

薄型・角型のタッパーで省スペース保存

保存容器を工夫することで、冷凍庫内の整理整頓も進み、日々の調理がよりスムーズになります。

冷凍とうもろこしのおすすめ調理

-

冷凍から茹でるメリット

-

冷凍から焼くと香ばしい

-

冷凍からレンジ調理のコツ

-

自然解凍でおいしく食べる

-

人気の冷凍とうもろこしレシピ

-

味付けと付けタレの工夫

-

アレンジ料理で飽きない工夫

冷凍から茹でるメリット

冷凍とうもろこしは、解凍せずにそのままお湯で茹でることで、手軽に美味しく仕上げることができます。

凍った状態のまま鍋にお湯を沸かし、その中にとうもろこしを入れて茹でれば、芯までしっかりと火が通ります。これにより、解凍の手間を省きながら調理時間を短縮できるのが魅力です。

加熱時間の目安:

-

粒状タイプ:1〜2分

-

丸ごとタイプ:5〜7分

茹でることで、とうもろこし本来の自然な甘みが引き出されるため、塩を少し加えるだけでも十分に美味しくいただけます。

冷凍から焼くと香ばしい

フライパンや魚焼きグリルで焼くと、香ばしさが増して一味違った風味が楽しめます。

焼く前に冷凍とうもろこしを一度お湯で軽く茹でることで、芯まで火が通りやすくなり、より均一な焼き上がりになります。

おすすめの味付け:

-

醤油

-

バター

-

味噌ベース

皮付きのまま焼くと蒸し焼きのような効果があり、ジューシーな仕上がりになります。手軽に豪華さを演出できる調理法です。

冷凍からレンジ調理のコツ

電子レンジで加熱する場合は、とうもろこしをラップでしっかり包み、しっとりとした食感を保つことが大切です。

| 状態 | 加熱時間(600W) | 備考 |

|---|---|---|

| 常温・ラップ包み | 約3~4分 | 小さじ1の水を加えると◎ |

| 冷凍状態 | 約4~5分 | 加熱時間を少し長めに調整 |

加熱前にラップの内側に小さじ1程度の水を振りかけておくと、蒸し焼き状態となり、よりジューシーに仕上がります。

自然解凍でおいしく食べる

自然解凍は、時間に余裕があるときにおすすめの方法です。加熱による風味の変化を防げるため、とうもろこしの自然な甘みや食感をそのまま楽しむことができます。

この方法なら電子レンジや鍋を使わずに済むので、手間がかからず便利です。冷蔵庫に入れておくだけでゆっくりと解凍できるため、忙しい朝に準備しておけば、昼食や夕食時にはちょうど良い状態になります。

ただし、室温が高い夏場などは、食材が傷みやすくなるため注意が必要です。衛生面を考慮すると、冷蔵庫での解凍が最も安全な方法です。

人気の冷凍とうもろこしレシピ

冷凍とうもろこしは、スープ、チャーハン、サラダなど幅広い料理に活用できる、非常に便利な食材です。下処理さえ済ませておけば、使いたいときにすぐ調理に使えるため、時間のないときでもしっかりとした食事の準備が可能になります。

特に人気のあるレシピ例:

-

コーンスープ(滑らかな口当たりと優しい甘さが人気)

-

バター醤油炒め(シンプルながら濃厚な風味が食欲をそそります)

-

オムレツの具(卵との相性抜群で彩りもきれい)

-

シチューやピラフの彩り(味だけでなく見た目にも華やかさをプラス)

冷凍庫から出してすぐに使える手軽さが最大の魅力で、忙しい平日や思い立ったときの一品にぴったりです。また、小分けに保存しておけば無駄も少なく、必要な分だけ取り出して使える点も効率的です。家族の食事やお弁当、急な来客時にも頼れる存在です。

味付けと付けタレの工夫

味付けには塩、バター、醤油が定番ですが、アレンジを加えることでより幅広い味わいが楽しめます。

以下の調味料もおすすめです:

-

マヨネーズ:コクが出てまろやかに

-

カレー粉:スパイシーで食欲を刺激

-

チーズ:とろける濃厚な風味

-

七味唐辛子:ピリッとアクセントに

子ども向け:

-

甘辛タレ:甘めのしょうゆベース

-

ケチャップ:酸味と甘みで親しみやすい

-

はちみつ+バター:優しい甘さの定番

大人向け:

-

ニンニク:香ばしくパンチの効いた味わい

-

バジル:爽やかな香りが引き立つ

-

レモンペッパー:酸味とスパイスのバランス

-

醤油バター+一味唐辛子:大人のピリ辛仕立て

このように調味料を変えるだけで、とうもろこしの食べ方がぐっと広がります。好みやシーンに応じて使い分けることで、飽きずに長く楽しむことができます。

アレンジ料理で飽きない工夫

冷凍とうもろこしは、主菜や副菜、弁当のおかずなどさまざまな用途に使える万能な食材です。料理の幅を広げてくれるだけでなく、日々の献立作りの手助けにもなります。

アレンジ例:

-

グラタン

-

コロッケ

-

炊き込みご飯

-

パスタ

-

キッシュやトルティーヤの具材

-

冷製サラダやマリネのアクセント

冷凍しておくことで、使いたいときにすぐ取り出せるのも大きな魅力です。使い勝手がよく、時短調理にもぴったり。食材を切らしたときの補充にも役立ちます。

また、とうもろこしは冷凍状態でも甘みや食感をしっかり保てるため、さまざまな調理法で活用しやすいのが特長です。

忙しいときでも調理がスムーズに進み、余計な手間を減らせるので、毎日の食卓を支える心強い存在といえるでしょう。

とうもろこしを電子レンジで加熱して冷凍する活用まとめ

-

電子レンジ加熱後に冷凍すると風味と食感を保ちやすい

-

加熱後に粒をそいで保存すると使いたい分だけ取り出せる

-

冷凍前の下処理で料理の時短が実現できる

-

スープや炒め物など多用途に活用しやすくなる

-

冷蔵保存は短期間の保存に向いている

-

冷凍保存なら最大1か月保存が可能

-

粒状と丸ごとの冷凍方法が選べる

-

冷凍方法によって向いている用途が異なる

-

保存袋に日付を書くと管理しやすい

-

再冷凍は避けることで品質と安全性を守れる

-

加熱後はすぐに冷ますことで雑菌繁殖を防げる

-

ラップや袋は清潔なものを使うのが基本

-

冷凍容器を工夫すれば整理しやすくなる

-

冷凍のまま茹でても甘みを引き出せる

-

調理法によって風味や食感の違いを楽しめる