とうもろこしを電子レンジで手軽に調理したいけれど「電子レンジで何分加熱すればいいの?」と悩んでいませんか?この記事では、「とうもろこし 電子レンジ 何分」と検索する多くの方が知りたい、加熱時間や電子レンジでのやり方を丁寧に解説します。

皮付き・皮無しでの調理の違いや、洗い方・洗わない方がよいケース、ラップの使用方法まで幅広く網羅。加熱時間とワット数の関係や、1本・2本・3本・4本の場合にレンジで何分加熱すればいいかも詳しく紹介します。

さらに、ワット数の大きさ違いによる仕上がりの違いや、加熱中にとうもろこしが爆発するのか?という不安にもお答え。電子レンジ・蒸す・茹でるなど加熱方法による美味しさの違い、塩味や付けタレを使った味付けのコツ、便利なレシピまでしっかりカバーします。

保存に関しても、保冷方法や賞味期限をふまえたアドバイス付き。初心者でも失敗せず、甘くてジューシーなとうもろこしが楽しめるよう、実践的な情報をまとめています。

-

電子レンジでのとうもろこしの最適な加熱時間とワット数

-

皮付きと皮なしによる調理方法と味の違い

-

加熱中の爆発対策や加熱ムラを防ぐコツ

-

保存方法やおすすめの味付け・レシピのバリエーション

とうもろこしは電子レンジで何分が正解?

-

皮付き・皮なしで加熱時間は変わる?

-

ラップの必要性と包み方のコツ

-

加熱時間とワット数の関係とは?

-

ワット数の大きさによる違いを解説

-

1本2本3本4本ならレンジで何分?

-

電子レンジで爆発するって本当?

-

とうもろこしが美味しくなる理由

-

加熱ムラを防ぐテクニックとは?

皮付き・皮なしで加熱時間は変わる?

皮付き・皮なしの特徴を比較した表

| 項目 | 皮付き | 皮なし |

|---|---|---|

| 保存性 | 高い(乾燥しにくい) | 低め(乾燥しやすい) |

| 加熱の仕上がり | 甘みと風味が増しジューシーになる | 時短で便利、やや風味は落ちる |

| 加熱準備 | 外側の皮をむいて薄皮を1〜2枚残す | 水にくぐらせてラップで包む |

スーパーで売られているとうもろこしは、皮付きのままの方が鮮度を保ちやすい傾向があります。買ってすぐに調理しない場合は、皮付きのまま冷蔵庫に保存すると風味が長持ちします。

皮付きと皮なしでは加熱時間にほとんど差はありません。ただし、仕上がりの風味やジューシーさに違いがあります。

皮付きの場合、薄皮を1~2枚残して加熱することで水分が閉じ込められ、甘みがより引き立ちます。また、皮が自然な蒸気の膜の役割を果たし、しっとりとした仕上がりになります。

皮なしは風味がやや落ちるものの、加熱ムラが少なく時短になる点がメリットです。皮を剥いてラップで包むことで、手軽に均一な加熱が可能となります。

ラップの必要性と包み方のコツ

電子レンジの加熱がとうもろこしを美味しくする理由は、大きく分けて3つありますが、それぞれが調理後の味や食感に明確な違いを生み出します。

まず1つ目は、お湯で茹でないことにより、とうもろこしに含まれる栄養価が逃げにくくなるという点です。特にビタミンB群やカリウムなどの水溶性栄養素は、茹でた場合にお湯に溶け出してしまいやすいため、電子レンジでの加熱は栄養を効率よく摂取する方法として非常に優れています。

2つ目は、電子レンジ内で蒸気によって加熱されることで、とうもろこしの甘みがギュッと凝縮される点です。ラップや皮で包んで加熱することにより、内部に熱が均一に広がりやすく、自然な蒸し効果によって粒の中に甘さが閉じ込められます。特に加熱直後の一口は、フレッシュな甘さとみずみずしさが際立ちます。

3つ目は、水を使わない調理方法であるため、粒が水っぽくならずシャキッとした食感が保たれるという点です。水に浸したり茹でたりすると、とうもろこしの表面から水分が染み込みすぎてしまい、柔らかくなりすぎたり、風味が薄れてしまうこともあります。電子レンジ加熱なら、プリッとした粒感をそのまま楽しめます。

さらに、皮付きで加熱することで独特の香ばしさが生まれ、素材本来の風味をより引き立てる効果もあります。皮が天然の蒸し器のような役割を果たし、加熱中の水分を逃さず、均等に熱が通ることで豊かな香りが漂います。塩味やバターとの相性も非常によく、シンプルな味付けでとうもろこし本来の甘みをより一層引き出すことができます。

加熱時間とワット数の関係とは?

以下はワット数と本数ごとの加熱時間の目安をまとめた表です。

| 本数 | ワット数 | 皮付き | 皮なし |

| 1本 | 500W | 5分 | 5分 |

| 1本 | 600W | 4分10秒 | 4分10秒 |

| 2本 | 500W | 10分 | 10分 |

| 2本 | 600W | 8分20秒 | 8分20秒 |

電子レンジのワット数によって加熱時間は大きく変わります。例えば500Wでは1本につき約5分、600Wでは4分10秒が目安です。

ワット数が高ければ加熱時間は短縮されますが、加熱しすぎると実が硬くなったり、乾燥したりするため注意が必要です。ご家庭のレンジに合わせて調整しましょう。

冷たいとうもろこしを加熱する場合は、あらかじめ常温に戻すと加熱ムラが軽減されます。さらに、電子レンジの性質によっては、様子を見ながら10秒ずつ追加加熱する方法も有効です。

ワット数の大きさによる違いを解説

ワット数が大きいほど加熱が早く進むため、時短にはなります。しかし、加熱ムラが起こりやすいというデメリットもあります。

700Wや800Wの高出力で短時間加熱した場合、表面だけ熱くなり中が冷たいままという事態が起こりやすいのです。低めのワット数でじっくりと加熱した方が、とうもろこしの粒がプリッと仕上がる傾向にあります。

どちらを選ぶかは、時間の余裕と仕上がりの好みによって決めましょう。また、加熱後の余熱で蒸らすことも、美味しさを保つポイントです。

1本2本3本4本ならレンジで何分?

もしレンジのサイズや出力の都合で4本同時に加熱するのが難しい場合は、2本ずつに分けて加熱し、それぞれの加熱後に軽く蒸らすと仕上がりも良くなります。

とうもろこしを複数本加熱する際は、本数に応じて時間を調整する必要があります。

500Wで1本なら5分、2本で10分が目安です。3本以上になると加熱ムラが出やすいため、フライパンでの加熱も選択肢となります。4本を一度に電子レンジで加熱する場合は、途中で上下を入れ替え、全体が均一に温まるようにしましょう。

基本的には3本以上は鍋やフライパンを使用したほうがいいです。

フラットタイプのレンジではターンテーブルがないため、回転式のレンジよりムラが出やすい傾向があります。割り箸などで底上げし、熱の通り道を確保する方法も効果的です。

電子レンジで爆発するって本当?

途中で加熱を一度止めて様子を見ることも、爆発防止には効果的です。特に1分以上の加熱を行う場合は、途中で確認することで安心して調理ができます。

実際に、とうもろこしが電子レンジで爆発することはあります。主な原因は、ラップや皮をせずに加熱し、内部の蒸気が逃げられなくなるためです。

実の隙間に空気が溜まることで破裂することもあります。特に冷凍状態のまま加熱する場合、中心部に蒸気が溜まりやすく危険です。

こうした事故を防ぐためには、正しい手順でラップや皮を活用し、水分を加えた状態で加熱することが重要です。さらに、加熱前に爪楊枝で1~2か所穴を開けておくことで、蒸気の逃げ道を作る方法もおすすめです。

とうもろこしが美味しくなる理由

電子レンジの加熱がとうもろこしを美味しくする理由は3つあります。

お湯で茹でないことで栄養価が逃げにくくなります。次に、蒸気で蒸されることにより甘みがギュッと凝縮される点。そして、水に触れないために粒が水っぽくならず、シャキッとした食感が保たれます。これらの要素が合わさって、より美味しく仕上がるのです。

さらに、皮付きでの加熱によっては独特の香ばしさが加わり、素材本来の風味が際立ちます。塩味やバターとの相性も抜群で、ほんのりとした甘さが一層引き立ちます。

加熱ムラを防ぐテクニックとは?

加熱ムラを防ぐには、以下のようなテクニックが効果的です。

-

ターンテーブルの端に置くことで、回転時に熱が均等に伝わりやすくなる

-

割り箸で底上げすることで、とうもろこしの下にも熱が入り、全体がふっくら加熱される

-

本数が多い場合は途中で上下を入れ替え、熱が均一に届くよう工夫する

-

加熱後に数分間そのまま置いて蒸らすことで、余熱で中心までしっかり火が通る

-

複数本の場合は間隔をあけて置き、電子レンジ内の蒸気が循環しやすいようにする

これらの工夫を組み合わせることで、ムラなく美味しく蒸し上がり、ふっくらとした食感に仕上がります。特に、加熱後の蒸らし時間を意識することで、とうもろこしの甘みと柔らかさが最大限に引き出されます。さらに、均一な仕上がりを目指すには、同じ大きさのとうもろこしを選ぶことも重要なポイントです。

電子レンジでとうもろこしの作り方と保存術まとめ

-

洗い方・洗わない方がいい場合とは

-

蒸す?茹でる?電子レンジとの違い

-

塩味や付けタレなど味付けの工夫

-

電子レンジ向け簡単とうもろこしレシピ

-

保冷方法と賞味期限の目安

-

加熱後の冷凍保存テクニック

-

電子レンジ調理に便利な道具一覧

-

冷めても美味しく食べるコツ

洗い方・洗わない方がいい場合とは

とうもろこしは調理前に洗う必要があるのか迷う方もいるでしょう。基本的には、外側の皮を剥いた後であれば水洗いの必要はありません。ただし、泥やほこりが気になる場合は軽く水洗いしましょう。

皮ごと加熱する場合は、外側の皮が汚れている可能性があるため、水でさっと洗うのがおすすめです。とくに無農薬栽培や直売所のとうもろこしを使う場合、虫がついていることもあるため注意が必要です。

水で洗った後は、軽く水気をふき取り、加熱時に蒸し効果が出る程度の水分を残しておきましょう。

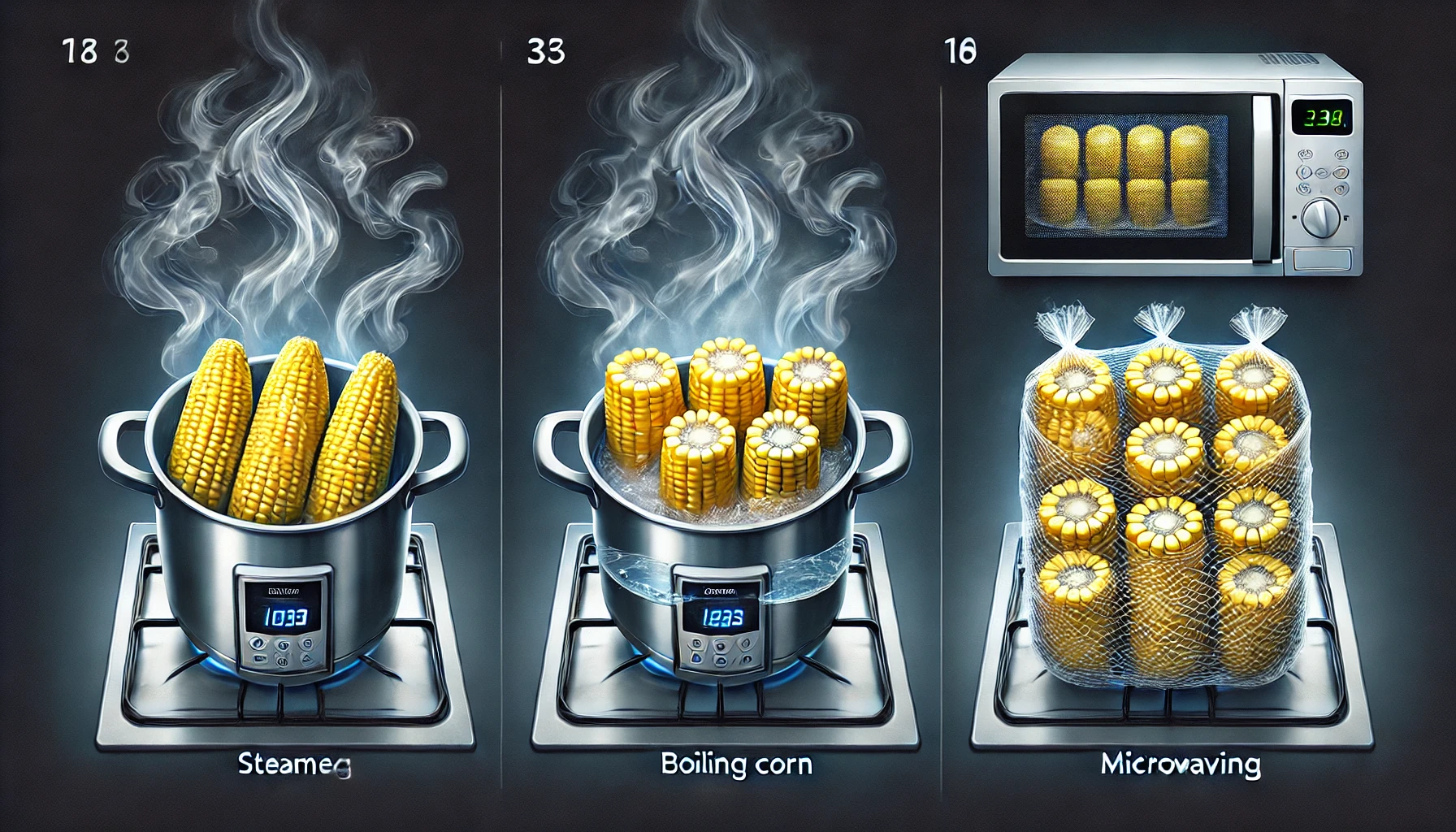

蒸す?茹でる?電子レンジとの違い

以下は調理方法の違いを整理したポイントです。

-

蒸す:風味を保ちつつ優しく加熱。時間と器具が必要。

-

茹でる:一度に大量調理可能だが、栄養や甘みが湯に逃げやすい。

-

電子レンジ:時短・手間なしで、甘みが凝縮。1〜2本の少量に最適。

電子レンジの加熱は、蒸す・茹でる方法と比べて時短になる点が最大のメリットです。

鍋で茹でると湯に栄養素が溶け出してしまいますし、蒸し器は手間がかかります。電子レンジなら栄養を逃さず、簡単に甘くジューシーな仕上がりが期待できます。

ただし、鍋での加熱の方が一度にたくさん調理できる場合もあります。また、茹でることでふんわりとした柔らかさが出るため、好みによって使い分けるのがおすすめです。

電子レンジは特に1〜2本の少量調理に向いています。

塩味や付けタレなど味付けの工夫

以下のように、用途や好みに合わせた味付けのバリエーションも楽しめます。

-

子ども向け:バター+ハチミツ(甘じょっぱくて食べやすい)

-

大人向け:チリパウダー、カレー塩(おつまみにぴったり)

-

和風アレンジ:にんにく醤油、味噌だれ

-

洋風アレンジ:マヨネーズ+粉チーズ、パセリ添え

特にバター醤油やにんにく醤油はどの世代にも人気です。味噌だれやチーズなどのアレンジも、見た目や栄養バランスの面でおすすめです。

とうもろこしは加熱後に味付けをするのがポイントです。塩味を均一にするには、塩を溶かした塩水に浸ける方法が効果的です。

電子レンジ向け簡単とうもろこしレシピ

忙しい日でもすぐに作れる、電子レンジ専用のとうもろこしレシピは魅力的です。例えば、皮付きのまま加熱して根元をカットし、皮を振り落とすだけで完成するシンプルな一品があります。

小さくカットしたとうもろこしをバターと醤油で和えた「和風コーンバター」は、子どもにも大人気。冷凍保存して作り置きにも向いています。

他にも、加熱後の実を取り出してサラダや炒め物に使えば、時短料理としても大活躍します。お弁当の彩りにもぴったりで、冷めても美味しくいただけます。

実をほぐして卵焼きやコーンスープに加えると、手軽に栄養と彩りをプラスできます。

保冷方法と賞味期限の目安

2〜3日以内に食べる予定があるなら冷蔵で、数日以上保存したい場合は冷凍がおすすめです。

加熱後のとうもろこしは、冷蔵保存で2〜3日、冷凍すれば約2週間保存できます。

冷蔵の場合は、皮をつけたままラップで包むと水分が保たれやすくなります。冷凍する際は、実を削って小分けにし、空気を抜いた保存袋に入れると便利です。保存環境に注意することで、美味しさを長持ちさせることができます。

冷凍する前に軽く塩をふっておくと、解凍後も味がしっかり残ります。解凍方法としては、自然解凍や電子レンジでの再加熱がおすすめです。

加熱後の冷凍保存テクニック

冷凍とうもろこしは、ピラフやグラタン、焼きそばなど幅広い料理に応用できます。必要な分だけすぐに使えるので、常備菜として非常に便利です。

とうもろこしを冷凍する際は、粒を包丁で削って冷凍用袋に平らに入れるのがコツです。

凍った状態でも揉めばパラパラになり、必要な分だけ取り出して使えます。スープやチャーハンなど、加熱調理にすぐ使える点が便利です。

なお、加熱せずに冷凍するより、加熱後の冷凍の方が風味と食感が残ります。冷凍後はできるだけ早めに使い切ることが望ましく、1か月以内に消費するのが理想的です。ラベルを貼って日付管理するのもおすすめです。

電子レンジ調理に便利な道具一覧

以下の道具を使用すると、安全かつ効果的に調理できます。

| アイテム | 特徴・メリット |

| 耐熱ラップ | 蒸気を閉じ込めてジューシーに仕上がる |

| 電子レンジ対応プラ容器 | 蒸気口付きなら爆発やムラを防ぎやすい |

| シリコンスチーマー | 繰り返し使えてエコ。蒸し調理に向いている |

安全に加熱するためには、耐熱性のあるラップや電子レンジ対応容器を使うことが大切です。

プラスチック製の容器を使う場合は、電子レンジ可と明記されているものを選びましょう。誤って使用すると変形や有害物質が出るリスクがあります。蒸気を逃がす穴のあるフタ付き容器もおすすめです。

繰り返し使えるシリコンスチーマーはエコで便利です。加熱ムラを防ぐ形状の容器や、持ち手付きのタイプなど用途に応じて選ぶと調理がさらに快適になります。

冷めても美味しく食べるコツ

冷めたとうもろこしでも美味しく食べるには、冷める前の保存方法がカギとなります。

加熱後すぐにラップで包んでおくと、蒸気で粒がふっくらと保たれます。冷蔵保存後に食べる際は、電子レンジで再加熱するだけでジューシーさがよみがえります。少量の水をかけてラップ加熱するのがおすすめです。

また、加熱後に塩水に漬けてから冷やすことで、甘さと塩気が絶妙に絡み合い、冷めても美味しさが持続します。おやつやお弁当用にもぴったりです。

とうもろこしは電子レンジで何分で美味しく仕上げる総まとめ

-

皮付きは甘みと風味を閉じ込めるが、やや手間がかかる

-

皮なしは時短だが風味は少し落ちる

-

加熱時間は500Wで1本5分、600Wで4分10秒が目安

-

ラップは皮なし調理で水分保持と加熱ムラ防止に有効

-

加熱前に常温に戻すとムラを抑えやすい

-

700W以上の高出力レンジは加熱ムラが出やすい

-

3本以上の加熱はフライパンなどの鍋調理が適している

-

電子レンジで爆発するのは蒸気の逃げ場がないことが原因

-

爪楊枝で穴を開けると爆発防止になる

-

電子レンジ調理は栄養や甘みを逃さず時短になる

-

ターンテーブルの端に置くと均一に加熱されやすい

-

加熱後に塩水に漬けると味が均一に染み込みやすい

-

冷凍保存は実を削って平らにしパラパラ保存が便利

-

蒸す・茹でる・電子レンジの特徴を理解して使い分ける

-

和風・洋風・おつまみ系など味付けバリエーションが豊富