白いとうもろこしの美味しい食べ方と保存術

-

生で食べる?加熱が良い?

-

白いとうもろこしの茹で方のコツ

-

レンジで簡単!調理方法まとめ

-

蒸すときのポイントと時間

-

白いとうもろこしの人気レシピ集

-

冷蔵保存のポイント

-

冷凍保存で長持ちさせる方法

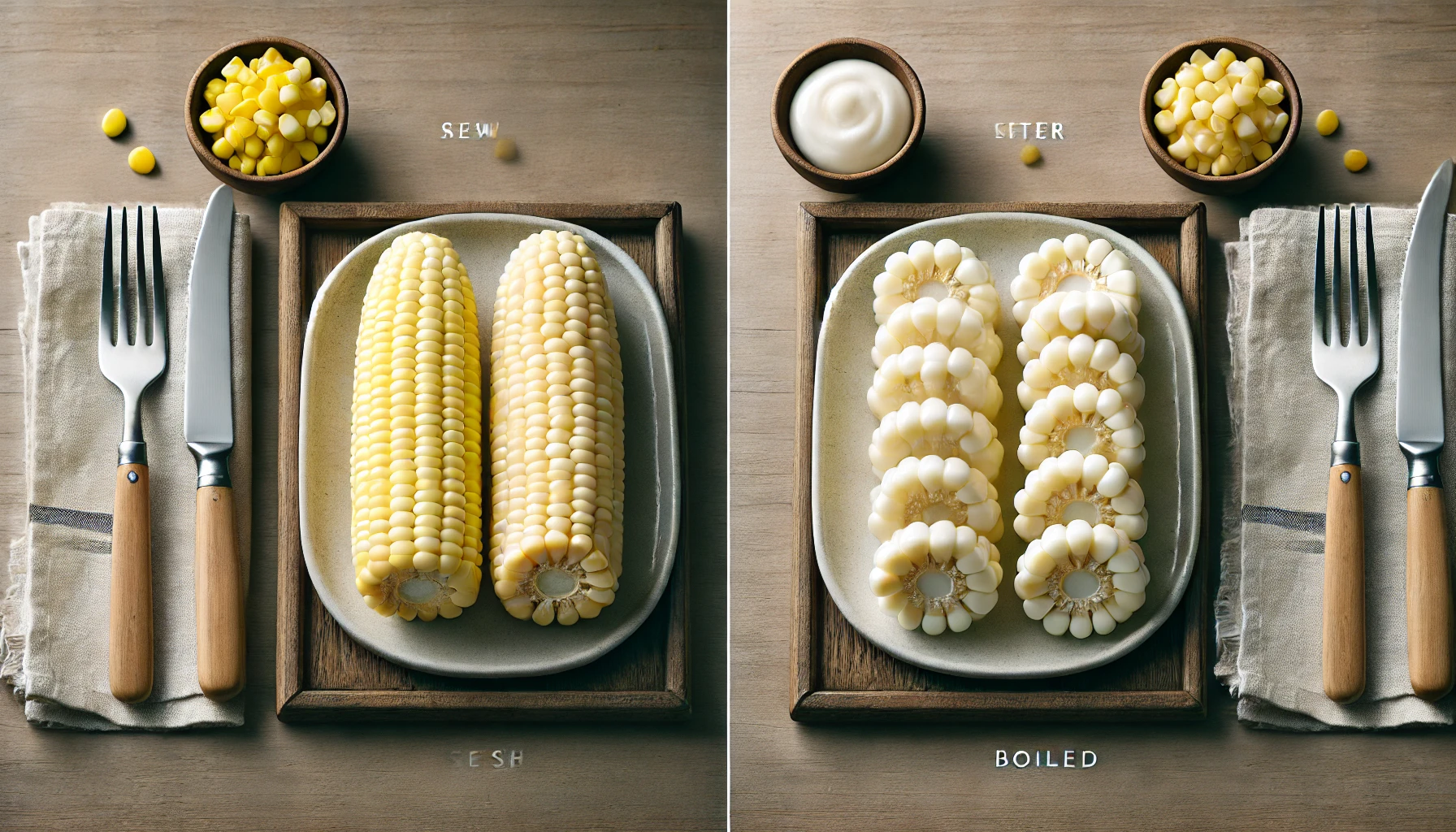

生で食べる?加熱が良い?

白いとうもろこしは生で食べられます。これは、一般的な黄色いとうもろこしよりも糖度が高く、粒皮が非常に柔らかいためです。中でも「ピュアホワイト」や「雪の妖精」などの品種は、果物のような甘みとジューシーさを持ち、口に入れるとふわっと広がる自然な甘さが特徴です。噛んだ瞬間に果汁があふれるような感覚は、生で食べるからこそ楽しめるものです。

収穫後の鮮度が落ちると糖度も風味も著しく低下してしまうため、購入後はなるべく早めに食べることが重要です。特に夏場は常温での放置は避け、冷蔵保存を心がけましょう。

一方で、加熱することでさらに甘みが引き立つという利点もあります。蒸したり、茹でたりすることで香りが際立ち、コクのある風味が加わるため、また違ったおいしさを味わうことができます。

電子レンジやグリルで軽く火を通すだけでも、よりふっくらとした食感が楽しめます。生でも加熱でもそれぞれに魅力があり、調理法に応じて異なる風味を楽しめるのが白いとうもろこしの大きな特徴です。

| 調理法 | 特徴・メリット | 向いている人・シーン |

| 生食 | 甘みが強くジューシー、フルーツ感覚 | 素材そのものを味わいたい人 |

| 蒸し調理 | 水に栄養が逃げず、甘みが濃くなる | 時間に余裕があり風味を大切にしたい人 |

| 茹で調理 | 定番でやさしい味、塩味との相性が良い | 初心者や調理器具が限られている場合 |

| 電子レンジ | 時短で便利、ふっくら食感 | 忙しい日やすぐ食べたいとき |

白いとうもろこしの茹で方のコツ

茹で方の基本は、とうもろこしの甘さと食感を損なわないようにすることです。なぜなら、白いとうもろこしは粒皮が薄く、水分が抜けやすいため、長時間の加熱は適していないからです。とくに新鮮な状態のとうもろこしは、加熱によって風味が変化しやすく、適切な時間で仕上げることが大切です。

皮を1~2枚残してむき、沸騰したお湯に塩を少し入れてから約5分ほど茹でるのが最適です。この際、とうもろこしを入れたらフタをして煮立ちすぎないよう注意し、火加減を調整することで、粒の張りと水分をキープできます。なお、塩を入れすぎると甘さが感じにくくなることがあるため、控えめに加えるのがコツです。

茹で上がったとうもろこしは、すぐに冷水で軽く冷ますことで、みずみずしさを閉じ込めることができます。さらに、茹でた後にラップで包み、粗熱が取れてから冷蔵保存することで、翌日もおいしく楽しむことが可能です。こうすれば、白いとうもろこしの自然な甘さとみずみずしい食感を最大限に引き出すことができます。

【基本の茹で方】

– 皮を1〜2枚残してむく

– 沸騰した湯に塩ひとつまみを加える

– 中火で約5分茹でる

– 茹で上がったらすぐに冷水で軽く冷ます

【注意点】

– 塩を入れすぎると甘みが弱まる

– 長時間茹ですぎると粒がしぼむ

レンジで簡単!調理方法まとめ

電子レンジを使えば、白いとうもろこしを手軽に調理できます。理由は、短時間で加熱でき、甘みが凝縮されやすいからです。また、火を使わずに調理できるため、小さなお子様がいる家庭や忙しい日にも安全で便利です。

おすすめの方法としては、外側の皮を1〜2枚残したままラップでぴったり包み、500Wの電子レンジで3〜4分加熱するだけです。途中で一度裏返すと、加熱ムラが起きにくくなります。ラップを使用することで蒸気がこもり、ふっくらとした食感に仕上がるのもポイントです。

また、耐熱容器に入れてふんわりとラップをかける方法もあります。この方法であれば複数本を一度に調理することができ、家族分をまとめて加熱したいときに重宝します。加熱後はラップを外す際に蒸気が出るため、やけどに十分注意してください。

家庭にあるもので簡単に調理できるこの方法は、料理初心者にもおすすめです。ただし、加熱しすぎると粒が破裂することがあるため、最初は短めの時間から様子を見ながら調整するとよいでしょう。特に新鮮なとうもろこしは糖分が高いため、加熱中に破裂する可能性が高くなります。

レンジ調理は時短で済むうえに味も引き立つため、忙しいときやすぐに食べたいときに最適な方法です。家庭でも手軽に白いとうもろこしの甘みと香りを引き出すことができ、日常の食卓に手軽に取り入れられる調理法です。

| 方法 | 特徴 | メリット | 注意点 |

| ラップで包む | 皮を残して包みレンジ加熱 | 甘みと食感が引き立つ | 加熱しすぎに注意 |

| 耐熱容器+ラップ | 容器に入れてふんわりラップで加熱 | 複数本同時に調理可 | 蒸気でやけどに注意 |

蒸すときのポイントと時間

蒸し調理は白いとうもろこしの風味をより一層引き立ててくれます。なぜなら、水に直接触れないため、甘みや栄養が流れ出にくいからです。また、蒸気によって全体が均一に加熱されるため、粒のひとつひとつがふっくらと仕上がりやすく、自然な旨みを逃さずに調理できます。

蒸し器にセットして皮付きのまま強火で7〜8分蒸すのが基本です。これにより、粒がぷっくりと膨らみ、香りも引き立ちます。皮を少し残すことで、加熱中の乾燥を防ぎ、みずみずしさを保つことができます。

蒸し器がない場合でも、深めの鍋に少量の水を入れて底に耐熱皿や金属の網を敷くことで代用可能です。この簡易的な方法でも十分に蒸し効果が得られます。ただし、蒸しすぎると実がしぼんだり、皮が固くなったりするため、加熱時間には注意が必要です。

特に蒸し終わったあとに放置しておくと余熱で火が入りすぎることがあるので、取り出すタイミングも重要です。柔らかくジューシーな仕上がりを楽しみたい方には、蒸し調理がおすすめです。

なお、他の調理法との比較として、電子レンジは時短で手軽ですがやや水分が抜けやすく、茹では香りが落ちる可能性があります。一方で蒸し調理は素材の旨みや栄養を閉じ込めるのに優れており、より自然な甘みを堪能したい方に向いています。目的や時間に合わせて調理法を選ぶと、白いとうもろこしの魅力を最大限に引き出せます。

白いとうもろこしの人気レシピ集

白いとうもろこしは様々な料理に使える万能食材です。おすすめの理由は、甘さが際立っており、生でも加熱しても風味が損なわれにくいためです。粒皮が柔らかく舌触りが良いので、どんな料理にも自然になじみやすいというメリットがあります。

冷製スープはその滑らかな口当たりと濃厚な甘みで、暑い季節にぴったりの前菜になります。コンソメや玉ねぎと合わせてミキサーにかけるだけで、レストランのような味わいが楽しめます。

芯ごと炊き込むとうもろこしご飯は、とうもろこしの香りと甘みがご飯全体に広がり、食欲をそそる逸品です。芯を一緒に炊くことで、香りと旨味を最大限に引き出すことができ、子どもにも大人にも喜ばれます。

天ぷらにすれば、サクサクの衣とジューシーな甘みが絶妙にマッチし、食感のコントラストが楽しい一品になります。ムースにすると、スイーツ感覚で楽しめ、特別なデザートにもなります。

和洋問わず多彩なアレンジが可能で、日常の食事だけでなく、パーティーやおもてなし料理にも活躍します。初めて調理する方は、まずはバターと塩のみでシンプルに味付けし、白いとうもろこし本来の甘さと香りを楽しんでみてください。それだけで十分に素材の魅力を引き出せます。

【人気レシピ例】

– 冷製スープ:甘みと口当たりが特徴。玉ねぎ+コンソメで簡単に。

– とうもろこしご飯:芯ごと炊き込み香りUP。塩と酒で味付け。

– 天ぷら:衣のサクサク感と粒の甘さが絶妙。

– ムース:滑らかでデザートにぴったり。バニラや牛乳と相性良し。

冷蔵保存のポイント

白いとうもろこしは鮮度が命です。このため、できるだけ早めに食べるのが基本です。時間が経つにつれて糖度が落ち、粒の張りや風味も損なわれやすくなるため、なるべく新鮮なうちに調理・消費するのが理想的です。とはいえ、保存する場合はコツを押さえることで風味を長持ちさせることが可能です。

皮付きのまま新聞紙に包み、さらにポリ袋に入れてから立てた状態で冷蔵庫に保存すると良いでしょう。立てて保存することで、粒がしぼみにくく、甘さが保たれやすくなります。また、とうもろこしが呼吸するスペースを確保することで傷みにくくなるという利点もあります。

【冷蔵保存】

– 皮付きのまま新聞紙で包む

– ポリ袋に入れて立てた状態で冷蔵庫へ

– なるべく2〜3日以内に食べる

冷凍保存で長持ちさせる方法

すぐに食べないときは茹でた後に1本ずつラップで包んで冷凍するのもおすすめです。茹でることで酵素の働きが止まり、冷凍による味の劣化をある程度防げます。冷凍すれば1か月ほど保存可能で、お弁当やスープの具材などに活用しやすくなります。

解凍後の食感はやや変わるため、サラダなどの生食用途よりも、加熱料理用としての使用が向いています。保存中は冷凍焼けを防ぐため、空気を抜いて密封した状態で保存することが大切です。

【冷凍保存】

– 茹でてから粗熱をとる

– 1本ずつラップで密封

– 冷凍庫で最大1か月保存可能

– 解凍後は加熱調理向き

白いとうもろこしの特徴と購入ガイド

-

白いとうもろこしとは?甘さの秘密

-

白いとうもろこしは甘い?甘くない?

-

品種一覧と味の違いを比較

-

どこで買える?購入先まとめ

-

通販・スーパー・直売所の違い

-

値段の目安と選び方のポイント

白いとうもろこしとは?甘さの秘密

白いとうもろこしは、粒の色が白く、糖度が非常に高いことから「フルーツコーン」とも呼ばれています。その最大の魅力は、まるで果物のようなジューシーな甘さと、やわらかく食べやすい粒皮による口当たりの良さです。

一般的なとうもろこしよりも粒がしっとりとしており、口に含んだ瞬間に広がる甘みとみずみずしさが、多くの人を魅了しています。

白いとうもろこしは見た目にも美しく、料理に使うことで上品さを演出できるため、家庭料理だけでなくギフトや贈答用としても高い人気を誇ります。特に「ピュアホワイト」などの人気品種は、生でも安心して食べられるほどの鮮度と糖度を持ち、一度味わうとその甘さと食感の虜になる人も少なくありません。

近年では栽培技術の進化により、生産量も少しずつ増えていますが、まだまだ希少性が高く、旬の時期を逃さずに手に入れることが重要です。

白いとうもろこしは甘い?甘くない?

白いとうもろこしは、一般的な黄色いとうもろこしに比べて糖度が非常に高く、平均で18〜20度に達することもあります。これはメロンやぶどうと同程度の甘さで、初めて食べる人にとってはフルーツのような感覚を覚えるほどのインパクトがあります。

冷やして食べると、甘さが際立ち、まるでデザートのように楽しめるため、食後の一品やおやつにも適しています。逆に「甘すぎる」と感じる人もいるほどで、料理に使う場合は塩気や酸味のある食材と合わせるとバランスが取りやすくなります。

加熱によって甘さがさらに引き立つ傾向があり、茹でたり蒸したりすると香りも増して、ジューシーさが一層際立ちます。ただし、好みによっては甘さをやや抑えたいという場合もあり、その場合は軽く火を通す程度で止めるのがおすすめです。

一方で、収穫から時間が経過すると糖度は徐々に低下します。これは粒内の糖がでんぷんに変化するためで、鮮度が味に直結すると言えるでしょう。購入後はできるだけ早く調理し、冷蔵保存する場合も皮付きのまま湿らせた新聞紙などで包むことで、甘みを保ちやすくなります。

品種一覧と味の違いを比較

以下は、白いとうもろこしの代表的な品種を糖度・特徴・おすすめの調理法で比較した早見表です。

| 品種名 | 糖度 | 特徴 | 向いている調理法 |

|---|---|---|---|

| ピュアホワイト | 18度以上 | 真っ白でジューシー、生食も可能 | サラダ、冷製スープ |

| ホワイトショコラ | 17〜19度 | フルーツのような香り、皮がやわらかい | 生食、贈答用 |

| 雪の妖精 | 18〜20度 | バランスの取れた甘さ、粒皮がやわらかい | ごはん、スープ |

| クリスピーホワイト | 約18度 | サクサクとした歯ごたえ、加熱でも粒が崩れにくい | 弁当、焼きとうもろこし |

| 京都舞コーン | 20〜21度 | 上品な甘さとやわらかさ、京都産の高糖度品種 | 和風・洋風料理全般 |

| 白い恵味 | 約18度 | しっかりした粒と風味豊かな甘さ | 蒸し料理、焼き料理 |

| ホワイトレディー | 17〜18度 | なめらかな舌触りとやさしい甘み | 冷やしてそのまま、軽食 |

| プラチナコーン | 約20度 | 粒が透明感ある白さ、高い糖度で生食向き | 生食、サラダ |

| ホイップコーン | 18〜19度 | ふんわり食感とやさしい甘さ | ポタージュ、スイーツ系料理 |

| バニラッシュ | 19〜20度 | バニラ風の香りと強い甘み | デザート、子ども向けレシピ |

| ロイシーコーン | 約18度 | シャキシャキ感が持続、加熱調理でも崩れにくい | 炒め物、焼きとうもろこし |

白いとうもろこしには多くの品種があり、それぞれに風味や糖度、食感の特徴があります。品種によっては生で食べるのに向いているものや、加熱によって甘みがさらに引き立つものもあります。また、粒の大きさや色味、口に入れたときの舌触りも微妙に異なり、食べ比べを楽しむことができるのも魅力の一つです。

同じ品種であっても産地や収穫時期、栽培方法によって味に違いが出るため、自分の好みに合ったものを見つける楽しさもあります。こうした違いを知ることで、料理との相性や食べ方の工夫もしやすくなり、より一層白いとうもろこしの魅力を引き出すことができます。

ピュアホワイト

ピュアホワイトの特徴は、真っ白でつややかな粒と、その非常に高い糖度にあります。糖度は18度以上にもなり、果物のような甘さを感じられるため、「フルーツコーン」とも呼ばれる理由がうなずけます。特に鮮度の高い朝採れのものは、ひと口食べただけでその甘さとジューシーさに驚かされることでしょう。

この品種は粒皮がやわらかく、生のままでも十分においしく食べられる点が大きな魅力です。そのままサラダに加えたり、冷製スープに使用したりと、加熱せずに楽しめるレシピとの相性も抜群です。また、加熱しても甘さとみずみずしさがしっかりと残るため、料理の幅も広がります。

ホワイトショコラ

ホワイトショコラの特徴はすっきりとした甘さとやわらかな粒皮です。糖度は17〜19度ほどで、生でも加熱してもおいしく食べられます。フルーツのような香りで、見た目も美しく贈答用にも人気です。

ややさっぱりとした甘みが特徴で、皮がやわらかく食べやすい品種です。果物のようなフレッシュさがあり、生食にも向いています。見た目も美しく、贈答用としても重宝されています。

雪の妖精

雪の妖精の特徴は、バランスの取れた甘みとやわらかい食感です。糖度は18〜20度ほどで、香りもよく、冷製スープやごはんと炊き込むレシピに向いています。

甘さと香りのバランスが良く、粒皮のやわらかさが際立つ品種です。ジューシーで、冷たいスープやとうもろこしごはんなど、幅広いレシピに適しています。

クリスピーホワイト

クリスピーホワイトの特徴はシャキッとした歯ごたえです。糖度は18度前後で、加熱しても粒の張りが残り、食感を楽しみたい料理に適しています。

サクサクとした歯ごたえが特徴の珍しい品種です。加熱してもしっかりとした食感が残り、調理後も粒の張りが保たれるため、お弁当や調理済みの料理に適しています。

京都舞コーン

京都舞コーンの特徴は上品な甘さとやわらかさです。糖度は20〜21度と非常に高く、生でも加熱しても甘みが際立ちます。和風・洋風どちらの料理にも合います。

その名の通り、京都で栽培されている白いとうもろこしで、糖度は最大で21度を超えることもあります。甘さの中にも上品さがあり、皮もやわらかく、生でも加熱してもおいしくいただけます。

白い恵味

白い恵味の特徴はしっかりした粒と豊かな甘さです。糖度は18度前後で、加熱によって風味がより強まり、蒸し料理や焼き料理に適しています。

粒にしっかりとした存在感があり、加熱するとその甘さが一層引き立ちます。シンプルな調理法でも味が濃く感じられるため、蒸し調理やグリルにも向いています。

ホワイトレディー

ホワイトレディーの特徴は、なめらかな舌触りとやさしい甘みです。糖度は17〜18度で、冷やしてそのまま食べるのに最適な品種です。

舌触りのなめらかさが特徴で、非常にやわらかく食べやすい品種です。冷やしてそのまま食べても美味しく、サラダや軽食にもよく合います。

プラチナコーン

プラチナコーンの特徴は透明感のある粒と高い糖度です。糖度は20度近くに達し、フルーツのような甘みで、生食やサラダによく合います。

粒が透明感のある白さを持ち、見た目の美しさと味の良さを兼ね備えた品種です。糖度が高く、果物と間違えるほどの甘みがあります。生食にも加熱にも適しています。

ホイップコーン

ホイップコーンの特徴はふんわりした食感とやさしい甘みです。糖度は18〜19度で、ポタージュやスイーツ系の料理にもぴったりです。

やさしい甘さとふんわりとした食感が特徴で、その名の通りクリームのようなまろやかさを感じます。乳製品と合わせたレシピに向いており、ムースやポタージュにもおすすめです。

バニラッシュ

バニラッシュの特徴はバニラのような香りと甘さです。糖度は19〜20度で、デザート感覚で楽しめるため子どもにも人気があります。

強い甘みの中にほのかなバニラのような香りを持つ、個性的な品種です。子どもにも人気があり、デザート風の調理にも適しています。

ロイシーコーン

ロイシーコーンの特徴は加熱しても失われにくいシャキシャキ感です。糖度は18度前後で、炒め物や焼き料理にも適した万能型の品種です。

加熱しても粒のシャキっとした食感が失われにくく、炒め物や焼きとうもろこしにしても美味しさを保ちます。糖度も高く、風味のバランスが良い品種です。

どこで買える?購入先まとめ

白いとうもろこしは、地元の直売所や期間限定でのスーパーマーケット、またはオンラインの通販サイトなどで購入することができます。

直売所では収穫したての鮮度の高い商品が並ぶことが多く、生産者と直接話せる点も魅力です。生産者から品種ごとの特徴やおすすめの調理方法などを直接聞くことができるため、購入体験がより充実したものになります。また、直売所ではスーパーや通販では取り扱いの少ない地域限定の品種に出会える可能性も高く、通年ではなく旬の時期にしか出回らないため、希少性も楽しめます。

スーパーマーケットでは品種は限られるものの、仕事帰りや買い物ついでに立ち寄って手軽に購入できるという利便性があります。特に旬の時期には店頭に並ぶことも増え、比較的リーズナブルな価格で手に入ることもあります。ただし、在庫状況や入荷時期は店舗ごとに異なるため、事前に問い合わせておくと安心です。

通販サイトを利用すれば、全国各地の希少な品種や産地直送品を注文でき、普段近くでは手に入らない珍しい白いとうもろこしを味わうことができます。特に複数本セットで販売されることが多いため、家族や友人とシェアする楽しみも広がります。ただし、送料がかかることや到着日が限られる点には注意が必要であり、天候や配送状況によっては品質に影響が出る可能性もあるため、なるべく信頼できる業者を選ぶことが重要です。

通販・スーパー・直売所の違い

購入方法によって、白いとうもろこしの入手のしやすさや鮮度、価格、品種の豊富さに違いがあります。以下のように比較することで、自分の目的に合った購入先を選びやすくなります。

通販は、全国から希少な品種を選ぶことができるという点が最大の魅力です。冷蔵配送により鮮度も保たれやすく、地域に関係なく多様な選択肢があります。ただし、送料がかかるためやや割高になりがちで、手に取って品質を確認できないことには注意が必要です。

スーパーマーケットは、日常的に最も手軽に利用でき入先です。価格は比較的抑えめで、旬の時期には特設コーナーで販売されることもあります。しかし取り扱い品種は限られており、陳列から日数が経った商品もあるため、鮮度の見極めが大切です。

直売所では、生産者から直接買えることで鮮度が非常に高く、価格も手ごろな場合が多いです。旬の品種を朝採れで手に入れることができ、品種に関する情報やおすすめの食べ方を直接聞けるという体験的な価値もあります。ただし、営業日や取り扱い品種が限られるため、事前に確認しておくと安心です。

| 項目 | 通販 | スーパー | 直売所 |

| 利便性 | ◎ 自宅で注文可能 | ◎ 日常的に立ち寄れる | △ 地域や営業時間に左右される |

| 鮮度 | ○ 冷蔵配送である程度保たれる | △ 陳列から日数が経過することも | ◎ 朝採れなど非常に新鮮な商品が多い |

| 品種の豊富さ | ◎ 全国の希少品種を選べる | △ 限定された品種が多い | ○ 地元限定の珍しい品種に出会える |

| 価格の目安 | △ 送料が加わりやや高め | ○ 比較的手ごろ | ◎ 生産者直売で割安になることも多い |

| 注意点 | 配送日・品質は選べない | 鮮度確認が必要 | 在庫や営業日の事前確認が必要 |

値段の目安と選び方のポイント

白いとうもろこしの価格は時期や販売場所によって差がありますが、一般的には1本あたり300円から800円程度が目安となります。特に旬の時期である夏場には、需要が高まるため価格が上昇する傾向があり、希少品種や有機栽培されたものはさらに高値で取引されることもあります。また、直売所やオンライン通販ではセット販売されているケースも多く、1本あたりの単価が変動することもあります。

新鮮なものを選ぶ際には、皮がしっかりとした緑色で、ひげが褐色に乾いているかを確認するのがポイントです。これに加えて、皮の表面にハリとツヤがあるものは水分が多く保たれている証拠であり、食感や風味にも好影響を与えます。持ったときにずっしりと重さがあるものは、内部に実がぎっしりと詰まっていて、鮮度が高い証拠となります。

収穫から時間が経つにつれて糖度が徐々に下がり、甘みが失われてしまうため、購入後はできるだけ早く調理することをおすすめします。冷蔵庫で保存する際も、皮をむかずに湿らせた新聞紙などで包んでおくと鮮度を少しことができます。味の劣化を防ぐためには、購入当日か翌日までに食べ切るのが理想的です。

新鮮な白いとうもろこしを選ぶ際のチェックポイントは以下の通りです。

-

皮の色と質感: 鮮やかな緑色で、しっかり巻かれているもの

-

ひげの状態: 先端が褐色で乾きすぎていないもの

-

粒の張り: 表面にツヤがあり、ふっくらしているもの

-

重さ: 同じサイズでもずっしり重いものは実が詰まっている証拠

-

香り: 青臭さがなく、ほんのり甘い香りがするもの

保存方法の目安:

-

当日食べる場合: 常温で涼しい場所に置く(ただし短時間に限る)

-

翌日食べる場合: 皮付きのまま湿らせた新聞紙で包み、冷蔵庫で保存

-

数日以内に食べる場合: 茹でてから1本ずつラップし、冷蔵庫へ

-

1週間以上保存する場合: 茹でてラップし、冷凍庫で保存(1ヶ月以内が目安)

白いとうもろこしの食べ方のポイントまとめ

-

白いとうもろこしは糖度が高く生でも美味しく食べられる

-

鮮度が落ちると糖度が下がるため早めに食べるのが理想

-

生食では「ピュアホワイト」や「雪の妖精」がおすすめ

-

茹でる際は皮を少し残して5分を目安に加熱すると良い

-

茹でた後はすぐ冷水で冷ますと食感が保たれる

-

電子レンジではラップで包んで3〜4分加熱が基本

-

蒸し調理は甘みと栄養を逃さず、ふっくらと仕上がる

-

新鮮な粒は重さがあり、ひげが乾きすぎていないものを選ぶ

-

冷製スープやご飯、天ぷらなど幅広いレシピに使える

-

白いとうもろこしは冷やすとデザート感覚でも楽しめる

-

直売所では朝採れの鮮度抜群な品種に出会いやすい

-

通販では珍しい品種を自宅で手軽に取り寄せられる

-

スーパーは利便性に優れるが品種の選択肢は限られる

-

冷蔵保存は皮付きで立てて保存すると鮮度が長持ちする

-

冷凍保存は茹でてからラップし1ヶ月以内を目安にする