とうもろこしを使った料理をもっと楽しみたいと思ったとき、避けて通れないのがとうもろこしの粒 の取り方です。実の外し方や剥き方に悩んだ経験がある方も多いのではないでしょうか。本記事では、包丁を使った基本の方法から、スプーンやフォーク、割りばしや手で簡単に粒を外す裏技まで、あらゆる外し方のコツを紹介します。

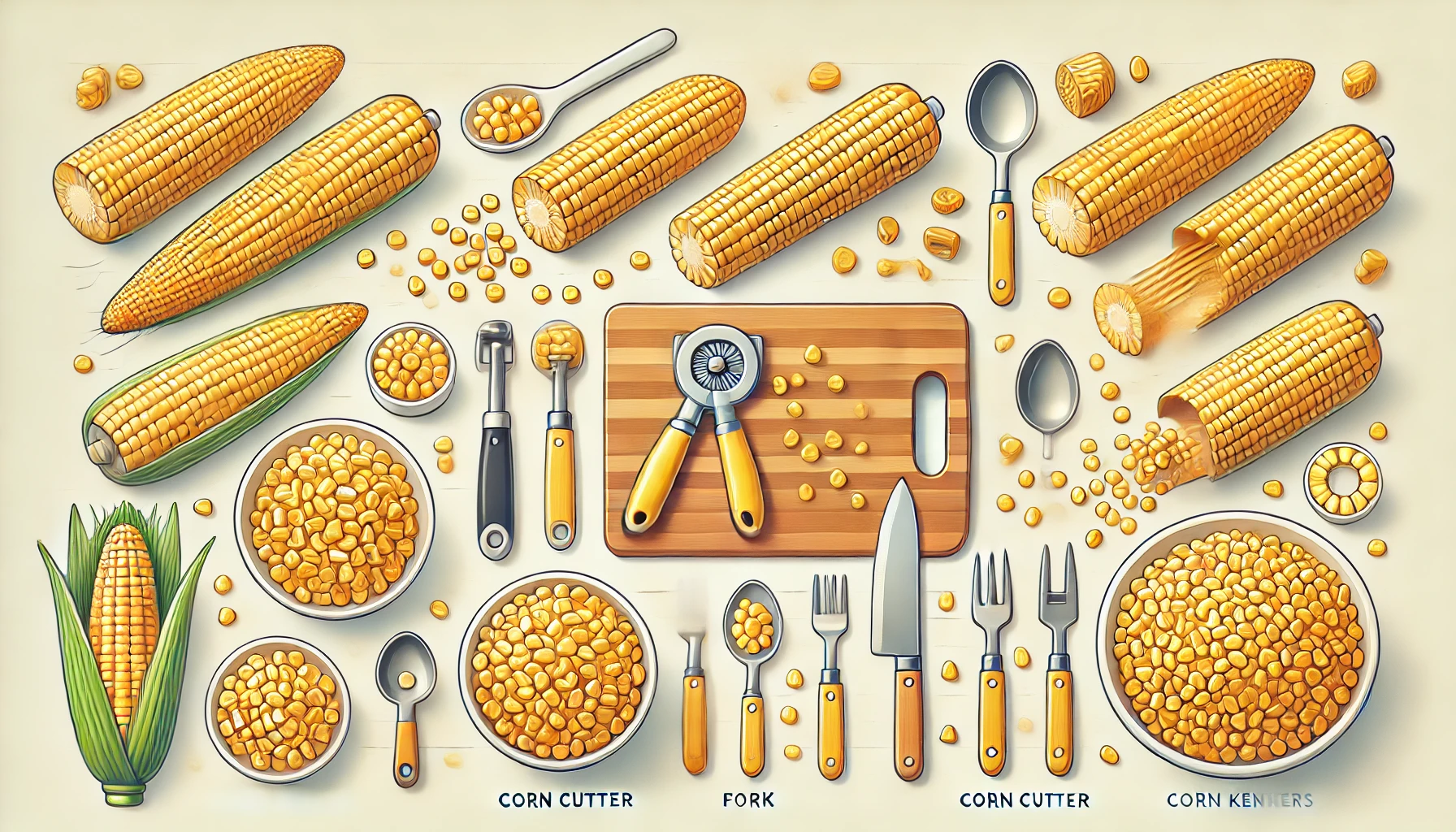

コーンカッターやピーラーといったおすすめの道具や、100均で手に入る便利アイテムまで幅広くカバー。生の状態、茹でたもの、レンジで加熱したものなど、とうもろこしの状態別に適した取り方の違いにも触れています。

粒が芯に残さない剥き方や、実を潰さず綺麗に外すための注意点、さらに硬い粒でも飛び散らずに剥ける工夫まで網羅。早く、簡単に、そして美しく粒を取りたい方に向けた、実用性の高い情報をまとめています。ぜひ最後まで読んで、あなたにぴったりの粒の取り方を見つけてみてください。

-

とうもろこしの粒を綺麗に外す具体的な方法が分かる

-

状態別(生・茹で・レンジ)の適切な剥き方が理解できる

-

包丁以外の道具や100均アイテムでの剥き方が学べる

-

粒を潰さず芯に残さないためのコツが掴める

とうもろこしの粒の取り方まとめ術

-

包丁を使った基本の剥き方

-

割りばしや手で簡単に外す方法

-

おすすめの道具とその使い方

-

スプーンやフォークで簡単に

-

コーンカッター・ピーラーの活用法

-

100均グッズでも綺麗に取れる

-

生・茹で・レンジ別のコツと注意点

包丁を使った基本の剥き方

包丁を使った基本的な粒の取り方を紹介します。

以下の手順で進めると、きれいに粒を取ることができます:

-

とうもろこしを横にして、真ん中で半分に切ります。

-

切り口を下にして安定させ、まな板にとうもろこしを立てます。

-

包丁を芯に沿って縦に入れ、粒をそぐように切り落とします。

-

とうもろこしを少し回しながら、全体をまんべんなく削いでいきます。

主なメリット:

-

粒をまっすぐに削ぎ落とすことができるため、見た目が整って美しい。

-

切れ味のよい包丁を使えば、力を入れすぎずスムーズに取れる。

-

まな板に立てて作業することで、安定感があり安全に作業できる。

注意点:

-

包丁の入れ方を誤ると芯に実が残ってしまうことがあります。

-

深く切りすぎると、芯の硬い部分まで一緒に削いでしまう可能性があります。

-

使用前に包丁の刃を研いでおくと、力を入れずに済み、粒の形を崩しにくくなります。

このように、基本を押さえた丁寧な作業で、とうもろこしの粒を美しく取り出せます。

割りばしや手で簡単に外す方法

割りばしや手を使っても、とうもろこしの粒を効率よく外すことができます。包丁や専用器具が手元にない場合でも、この方法ならすぐに試せるため便利です。

割りばしでの粒の外し方:

-

割りばしの先を斜めにカットしておく(カッターやハサミで加工可能)。

-

とうもろこしを安定させて横に寝かせる。

-

粒の根元に割りばしの先端を差し込む。

-

テコの原理でゆっくり持ち上げるようにしながら、1列分の粒を外す。

-

空いた列から指で押すようにして、残りの粒も取り出していく。

手で外す場合のポイント:

-

最初に1列だけ、指でしっかりとつまんで引き抜く。

-

空いた列の周囲の粒を、親指で押し倒すようにすると連続して取れる。

この方法のメリット:

-

包丁を使わず安全なので、小さなお子さまとの作業にも向いている。

-

道具を洗う手間が少なく済む。

-

気軽に試せて、手元にあるもので代用可能。

注意点:

-

粒が飛び散らないように、力加減には細心の注意を払う。

-

割りばしの素材や太さによって取りやすさが変わるため、数種類を試してみるとよい。

このように、割りばしや手を上手に使えば、とうもろこしの粒を簡単かつ安全に取り出すことができます。

おすすめの道具とその使い方

とうもろこしの粒を効率よく、きれいに外すためには道具選びも重要です。以下に代表的な道具の特徴と注意点を表にまとめました。

| 道具 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| スプーン/フォーク | 柔らかい粒をつぶさず押し出しやすい | 厚みのある道具だと粒が潰れやすい場合がある |

| コーンカッター | 一度に数列分をそぎ落とせて時短効果抜群 | 芯に沿って正確に当てないと粒が潰れることがある |

| ピーラー | 軽くて持ちやすく、収納にも便利 | 刃の角度や幅が合わないと取りにくく感じることも |

それぞれの道具には得意な場面がありますので、使用環境や目的に応じて使い分けるとよいでしょう。特に初めて使う道具は、一度練習して感覚をつかんでから本番に使うと失敗を防げます。

スプーンやフォークで簡単に

包丁に抵抗がある方にはスプーンやフォークの使用をおすすめします。特にゆでたとうもろこしなら、比較的柔らかくなっているため、以下のような方法で簡単に粒を外すことができます。

【スプーン・フォークを使った粒の取り方】

-

ゆでたとうもろこしを冷ましてから、横に寝かせて安定させる。

-

スプーンやフォークの柄の先を、1列目の粒の下に差し込む。

-

粒の根元に沿ってゆっくり持ち上げ、1列分を外す。

-

空いた列の隙間に指やスプーンを差し込み、周囲の粒も押し出すように取る。

ポイント:

-

お子さまと一緒に作業しても安全で、刃物を使わないので安心。

-

粒がバラバラにならず、まとまりやすく扱いやすい。

-

厚みのない道具を選ぶことで、粒が潰れにくくなる。

粒を潰さずに剥がすためのコツもあります:

-

スプーンは真下からすくうように差し込む。

-

道具の角度を調整して、粒の形を崩さず取り出す。

-

なるべく力を入れすぎず、一定のリズムで丁寧に作業する。

このように、刃物が苦手な方でも安全かつスムーズに粒を取ることができる方法です。

コーンカッター・ピーラーの活用法

便利グッズであるコーンカッターとピーラーの活用法を紹介します。これらの道具は、とうもろこしの粒を一気にそぎ落とせるため、特に大量調理や時短を重視したい場面で大変役立ちます。

コーンカッター・ピーラーを使うメリット:

-

包丁よりも安全に使えるため、手元が不安な方にも安心。

-

粒を均等に、美しく外すことができる。

-

ピーラーは軽量・コンパクトで収納にも困らない。

使い方のコツ:

-

カッターの刃を芯に沿って真っ直ぐ当て、一気に下ろすと粒が整って外れます。

-

ピーラーは刃の角度や幅が違うものがあるため、実際にいくつか試して自分に合うものを選ぶとよいでしょう。

-

最初は軽く力を入れながら様子を見ると、潰れず綺麗に取れます。

注意点:

-

芯にしっかり沿わせないと粒が潰れてしまうことがあります。

-

初めて使う場合は練習が必要です。とうもろこし1本を使って試してから本番に臨みましょう。

-

グリップ付きのものを選ぶと、作業が安定しやすく、手への負担も少なくなります。

このように、コーンカッターやピーラーを活用すれば、粒取りが早くきれいにでき、料理の時短や見た目アップにもつながります。

100均グッズでも綺麗に取れる

手軽に手に入る100均グッズを使った取り方をご紹介します。100円ショップでは、とうもろこしの粒取りに役立つさまざまな便利グッズが販売されています。

以下のように、「おすすめグッズ」「使用時のポイント」「注意点」を項目ごとに分けて紹介します。

おすすめの100均グッズ:

-

スティックピーラー:芯に沿ってすべらせるだけで、粒を簡単に外せる

-

ミニスプーン:粒の下に差し込みやすく、形を崩さずに取り出せる

-

プラスチック製ツール:軽くて扱いやすく、お子さまとの調理にも安全

使用時のポイント:

-

初心者でも使いやすい設計のものが多く、気軽に始めやすい

-

実際に店舗で触ってみて、握りやすさや使いやすさを確認するのがおすすめ

-

道具ごとの特徴を知っておくと、料理に合ったものが選びやすい

注意点:

-

プラスチック製は軽い反面、耐久性がやや低いため力の入れすぎに注意

-

使用後は食品の残りが道具に付着しやすいため、しっかり洗って衛生管理をすること

-

商品によって使い方や形状が異なるので、説明書きやパッケージもよく確認すること

このように、100均グッズを活用すれば、コスパ良く・気軽に・楽しくとうもろこしの粒を取ることができます。

生・茹で・レンジ別のコツと注意点

とうもろこしの状態に応じた取り方のコツも押さえておきましょう。

以下は、とうもろこしの状態ごとに特徴と取り方をまとめた比較表です。

| 状態 | 特徴・注意点 | 最適な取り方 |

| 生のとうもろこし | ・粒が芯にしっかり付いている ・シャキッとした食感が楽しめる ・力が必要で芯に残りやすい | 包丁で芯に沿って丁寧にそぎ落とす |

| 茹でたとうもろこし | ・粒が柔らかく外しやすい ・味がしみ込み料理に最適 ・熱いままだと火傷に注意 | スプーンや指でやさしく押し出す |

| レンジ加熱 | ・短時間で柔らかくなり時短調理に◎ ・加熱しすぎると粒が崩れやすい ・取り出し時に火傷の注意が必要 | 冷ましてから指やスプーンで取り出す |

このように、それぞれの状態に応じた方法を選べば、粒を効率よくきれいに取り出すことができます。用途や調理法に合わせて、ベストな方法を試してみてください。

とうもろこしの粒の綺麗な外し方

-

とうもろこしの実を外す裏技

-

芯に残さないための取り方

-

実を潰さずに外す小技

-

綺麗に剥くための力加減のコツ

-

早く取りたいときの裏技

-

初心者でも失敗しない注意ポイント

-

硬い粒でも飛び散らないコツ

とうもろこしの実を外す裏技

とうもろこしの粒はコツさえつかめば驚くほど簡単に外せます。なぜなら、粒は芯に軽く接着されているだけで、一定の方向から力をかければ一気に外れるからです。

最初の1列を包丁やスプーンで外してから、隣接する粒を親指で押し出すと、驚くほどスルスル取れます。さらに、粒の並び方や向きを観察することで、より効率的な取り方が見えてきます。

実際に試してみると、その気持ち良さにクセになるかもしれません。慣れてくると、テレビを見ながらでも片手でスムーズに粒を外せるようになります。

芯に残さないための取り方

芯に粒を残さず外すためには、粒の方向と包丁を入れる深さが非常に重要になります。芯に沿って適切な角度で力を加えることで、粒を傷つけずに美しく外すことが可能になります。

包丁を使うときは、芯のカーブに合わせて浅めに切り進めると、無駄なくすべての粒を取り出すことができます。深く入りすぎると芯の硬い部分まで削いでしまい、逆に浅すぎると粒が残ってしまうため、バランスの取れた深さを意識することが大切です。

作業のコツとして、最初に1列分を丁寧に外しておくと、その後の粒が非常に取りやすくなります。これは、1列が空くことで隣接する粒を指や道具で押しやすくなり、連続して滑らかに外すことができるためです。

芯に粒が残ってしまうと、せっかくの風味を損なうだけでなく、見た目にも美しくありません。したがって、無駄なく取り切る技術を身につけることはとても重要です。

特に新鮮なとうもろこしでは、芯に近い部分の粒ほど糖度が高く、甘みが凝縮されています。そのため、丁寧に芯の際まで粒を取り出すことで、とうもろこし本来の美味しさを最大限に味わうことができます。

見た目と味、両方の満足度を上げるためにも、この工程にはしっかりと時間をかけましょう。

実を潰さずに外す小技

見た目を重視したい方へのアドバイスです。とうもろこしの粒を美しく取り出すには、実を潰さずに丁寧に作業することがとても大切です。実を潰してしまうと、汁が飛びやすくなったり、粒の形が崩れて料理の見た目を損ねたりするため、慎重な取り扱いが求められます。

潰さずに粒を外すには、粒の根元から水平に力を加えるのがポイントです。上から押すのではなく、横方向へじわじわと力を伝えるようにすることで、粒が芯からスムーズに離れます。細いスプーンの柄やバターナイフ、竹串など、細くてしなやかな道具を使うと、粒の間に入りやすく、形を保ったままきれいに取り出すことができます。

潰れやすい部分や密集した箇所では、先に周囲の粒を少し押し広げて緩めてから、目的の粒を取り出すと、よりスムーズに外せます。無理に一気に取ろうとせず、丁寧に一粒ずつ取り出す意識が成功のカギとなります。

粒を外す際にはとうもろこし全体をしっかりと安定させ、手で軽く押さえて動かないようにすることで、失敗を防ぐことができます。粒を外す作業に少し時間をかけても、見た目の美しさは料理の仕上がりを引き立ててくれます。

綺麗に取れた粒は、サラダや和え物、トッピングなどの料理に使ったときにその美しさが際立ちます。ちょっとしたコツを押さえておくだけで、見た目にも味にも満足のいく一皿が完成するでしょう。

綺麗に剥くための力加減のコツ

力加減も美しく剥くうえで欠かせません。粒を無理に押し出したり引っ張ったりすると、潰れてしまったり、芯の繊維ごと取れて見た目が悪くなってしまうことがあります。そのため、手のひら全体を使って包み込むように力を加えることが重要です。圧力を一点に集中させるのではなく、面全体で分散させることで、粒の形を保ちながらスムーズに取り出すことができます。

特に料理の盛り付けに使いたいときは、このような丁寧な扱いが仕上がりに大きな差を生みます。粒の一つひとつが潰れずに残っていると、サラダやスープの彩りが引き立ち、プロのような完成度を演出できます。

指先でつまむよりも、手の腹を使って包むように粒を支えると、力が均等にかかり、剥く動作がよりコントロールしやすくなります。また、指の関節を使って優しく押し出すときも、力の加減を微調整しやすいため、より繊細な作業が可能になります。

さらに、剥く前にとうもろこし全体を手で軽く押さえて安定させると、ブレが少なくなり、粒を均等に剥くことができるようになります。集中して作業に取り組むことで、時間は少しかかるものの、ひと粒ひと粒が美しく仕上がるため、満足感の高い仕上がりになります。

早く取りたいときの裏技

時間がないときには手早く粒を取りたいですよね。そんなときにおすすめなのが、包丁でとうもろこしを縦半分に切り、その断面を活用して粒を押し出す方法です。この方法では、断面が平らになるため押し出す力が均等にかかりやすく、粒が一列ごとにきれいに外れやすくなります。

具体的には、まずとうもろこしを横にして包丁で縦に半分にカットします。その際、芯の中心部分までしっかり切り込みを入れることで、左右の粒がバラけずにまとまって外しやすくなります。その後、親指の腹を使って粒を芯から押し出すように動かすと、スルスルと一列ずつ外れていきます。

この方法はスピーディーに処理できるだけでなく、粒が飛び散りにくく、均一に外れるのが特徴です。実際、調理現場や給食施設など、短時間で大量に処理したい場合でもこの方法が重宝されています。

さらに、押し出す際には両手を使うことで安定感が増し、左右に軽く倒しながら取ることで、より効率よく作業を進めることが可能です。とうもろこしの芯を事前に電子レンジなどで軽く温めておくと、粒が緩み、離れやすくなるため、作業の快適さがさらにアップします。

このテクニックを覚えておけば、忙しい日やお弁当・バーベキューなど大量調理のシーンでも大いに活躍します。

初心者でも失敗しない注意ポイント

初めてとうもろこしの粒を取る方は、失敗やケガを避けたいところです。安全かつ確実に進めるためには、次のような手順を意識して作業を進めると安心です。

初心者向けのステップ手順:

-

とうもろこしを電子レンジや鍋で軽く加熱し、粒を柔らかくする(30秒~1分目安)

-

よく冷ましてから作業開始(やけど防止)

-

最初にスプーンやフォークで1列分だけ丁寧に外してみる

-

空いた隙間から、周囲の粒を指や道具で押し出す

-

感触がつかめたら、徐々にスピードを上げて作業範囲を広げていく

使う道具の工夫:

-

スプーンや割りばしを使えば刃物を使わずに安全

-

フォークは刺さりすぎないよう注意して使う

-

使用前に道具を水で軽く湿らせると滑りやすくなる

注意点:

-

力を入れすぎると粒が潰れてしまうため、優しく押すことを意識

-

道具の角度を工夫することで、粒が綺麗に取れる

-

安定した平らな作業面で行うとより安全に進められる

このような手順と工夫を取り入れることで、初心者でも失敗を最小限に抑えながら、とうもろこしの粒取りにチャレンジできます。

硬い粒でも飛び散らないコツ

粒が硬いとうもろこしでは、粒を外す際に飛び散ってしまうことが多く、作業後の掃除も大変です。飛び散りを防ぎながら安全に作業するには、次のポイントを押さえると効果的です。

事前準備:

-

新聞紙やキッチンペーパーを作業台に敷いておくと掃除が簡単

-

濡れた布巾を敷くと滑り止めになり、安定感が増す

-

とうもろこしを30秒ほど電子レンジで温めて粒を柔らかくしておく

力加減の工夫:

-

無理に上から押し込まず、斜め方向にゆっくり力を加える

-

粒の根元を軽く押さえてから押し出すと弾けにくくなる

作業環境の整備:

-

とうもろこしの位置を目線よりやや下に置くと力の調整がしやすい

-

手を添えて本体が動かないよう固定することで安定した作業が可能

このように、事前準備・力加減・姿勢といった複数の視点から工夫を取り入れることで、粒の飛び散りを大幅に防ぎ、快適に粒を外すことができます。

とうもろこしの粒の取り方総まとめ

-

包丁で芯に沿って粒をそぎ落とす方法が基本

-

スプーンやフォークで安全に粒を外すことができる

-

割りばしを使えばテコの原理で効率的に外せる

-

手で1列ずつ丁寧に剥くと粒が崩れにくい

-

コーンカッターは時短に優れ大量調理に最適

-

ピーラーは軽量で使いやすく収納もしやすい

-

100均のツールでも実用的に粒を取れる

-

生・茹で・レンジ加熱で取り方のコツが異なる

-

芯に粒を残さないためには包丁の深さ調整が重要

-

潰さずに粒を外すには道具の角度と力加減が肝心

-

手のひら全体で力を分散させると美しく取れる

-

縦半分に切って親指で押し出せば時短になる

-

初心者は加熱・冷却後の柔らかい粒から始めると安心

-

飛び散り防止には作業前の環境整備が有効

-

状況に応じて道具を使い分けるのが成功のポイント