バーベキューを楽しむ上で、火をどう起こし炭をどう配置するかは成功の大きな分かれ道となる。特に火起こしと炭の置き方が重要な理由を理解していないと、せっかくの食材が焦げたり生焼けになったりする可能性があるため注意が必要である。

この記事では、火起こしに必要な道具と炭の種類を整理し、効率的で安全な調理を実現するための方法を詳しく紹介する。着火剤を下に置く方法や、井桁積みと煙突効果で火を安定させるテクニック、さらに火がついた後は放置が成功の鍵となる理由についても触れる。

また、炭の置き方のコツと食材別パターンを解説し、応用編:火力を自在に操るゾーン分けの実践方法も取り上げる。途中で必要となる炭の追加と火力調整のポイントについても紹介し、Q\&Aで火起こしと炭の置き方の疑問解決を行うことで初心者の不安を取り除く。

さらに、シーン別で活用する火起こしのコツを提示し、最後に炭の後始末と安全な片付け方法をまとめることで、安心して楽しめるバーベキューの知識を網羅的に提供する。

-

火起こしに必要な道具と炭の種類を理解できる

-

効率的な炭の配置方法や安定した燃焼の仕組みを学べる

-

食材に応じた火力調整やゾーン分けの実践方法を把握できる

-

炭の追加や後始末など安全な管理方法を身につけられる

バーベキューの火起こしと炭の置き方の基本

- 火起こしと炭の置き方が重要な理由

- 火起こしに必要な道具と炭の種類

- 着火剤を下に置く方法

- 井桁積みと煙突効果で火を安定

- 火がついた後は放置が成功の鍵

火起こしと炭の置き方が重要な理由

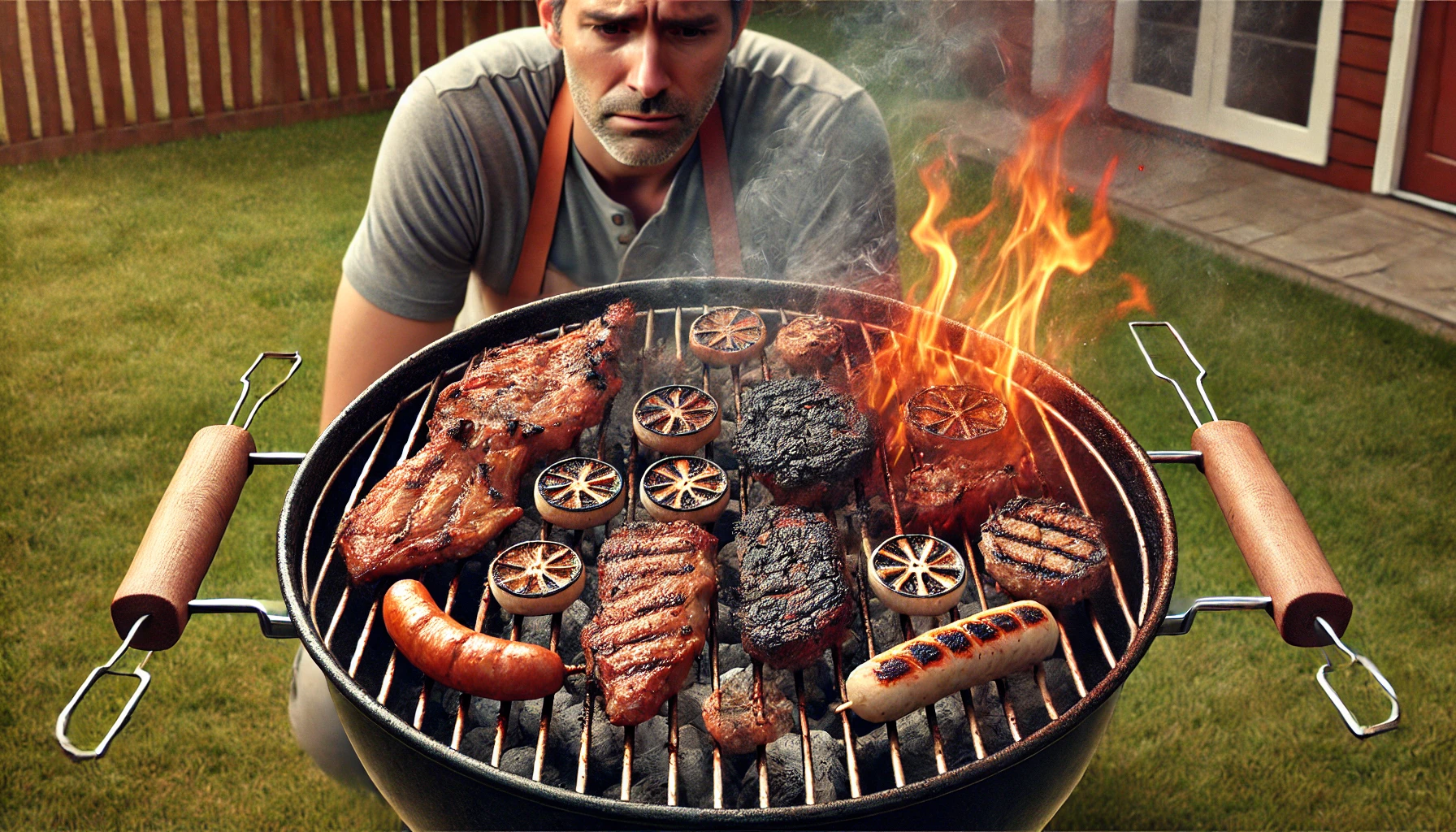

バーベキューにおいて火起こしと炭の置き方は調理の成功を大きく左右すると言われています。

火の安定性が低ければ食材が焦げたり生焼けになったりする可能性があるため、正しい手順を理解することが重要です。さらに、総務省消防庁の「火の取扱いに関する安全ガイド」によると、不適切な火の扱いは火傷や火災事故につながるとされています。(参考:消防庁:火の取扱いに関する安全ガイド)

このため、安全性の観点からも正確な知識が必要と考えられます。例えば、炭を詰め込みすぎると空気が通らず火が消えやすくなる一方、隙間を確保すると煙突効果で安定した燃焼が得られることは、アウトドア専門誌やメーカーの資料でも紹介されています。

加えて、炭の配置によっては調理時間が短縮されることもあり、効率性の向上にもつながるとされています。これらの理由から、炭の配置や火力管理は食材の味だけでなく安全確保と調理効率の観点からも欠かせない要素といえます。

火起こしに必要な道具と炭の種類

火起こしをスムーズに行うためには、基本的な道具の準備が推奨されているとされています。一般的に用いられるものとして、ライターやマッチ、固形またはジェルタイプの着火剤、耐熱手袋、トング、うちわなどが挙げられます。

これらを事前に揃えておくことで、火の扱いをより安全かつ効率的に行えると考えられます。さらに、火消し壺や火起こし器などを用いると、火のコントロールが容易になり初心者でも失敗しにくいとされています。

また、炭にはいくつかの種類が存在し、それぞれ特徴が異なります。農林水産省の資料によると、黒炭は着火しやすい反面火持ちが短く、備長炭は火がつきにくいが燃焼時間が長いとされています。(参考:農林水産省:木炭のはなし)

さらにオガ炭は成形された炭で安定した燃焼が期待できるとの情報もあります。用途に応じて炭を組み合わせることで、食材の種類やバーベキューの規模に合わせた効率的な火力管理が可能になります。

一般的に用いられるものとして、以下が挙げられます。

-

ライターやマッチ

-

固形またはジェルタイプの着火剤

-

耐熱手袋

-

トング

-

うちわ

-

火消し壺や火起こし器

炭の種類については次の特徴があります。

| 炭の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 黒炭 | 着火しやすいが火持ちが短い |

| 備長炭 | 火がつきにくいが燃焼時間が長い |

| オガ炭 | 成形された炭で安定した燃焼が期待できる |

着火剤を下に置く方法

効率的に火を起こす方法のひとつとして、着火剤を炭の下に配置するやり方が紹介されています。この方法は上昇気流を利用し、火が炭全体に広がりやすくなる点が特徴です。

キャンプ用品メーカーの公式ガイドによると、着火剤を下に置くことで短時間で火が回る傾向があるとされています。ただし、着火剤の種類によっては独特の臭いや煙が出ることもあるため、調理に影響を与える可能性について注意が必要です。(参考:Coleman公式:着火のコツ)

実際の口コミでも「炭全体にすぐ火が回って便利」といった声がある一方、「匂いが気になる」との意見も報告されています。このため、食品衛生の観点からは、炭が白く灰をまとった状態になってから調理を始めることが望ましいとされています。

さらに、着火剤を多用しすぎると炭の性質に影響を与える場合があるため、説明書に従った適切な使用量を守ることが求められます。

井桁積みと煙突効果で火を安定

炭の並べ方にはいくつかの方法がありますが、代表的なのが井桁積みです。炭を交互に重ねることで空気の通り道が生まれ、煙突効果によって効率的に火が回るとされています。アウトドア専門誌『BE-PAL』などでも、初心者にも扱いやすい方法として井桁積みが紹介されており、安定した燃焼が期待できると解説されています。

一方で、炭を詰め込みすぎると空気が遮断され、火が消える要因になることもあると注意されています。口コミの中でも「井桁積みは火力が安定しやすい」という評価が多く見られます。具体例としては、小さめの炭を底に置き、その上に中サイズの炭を交互に組み、最後に大きめの炭を周囲に配置する手順が紹介されています。

これにより、空気の流れと燃焼効率が良くなると考えられます。さらに、井桁積みは見た目も分かりやすいため、火加減の調整が初めての人でも理解しやすいとされています。

火がついた後は放置が成功の鍵

火がついた直後は炭を扇いだり動かしたりせず、一定時間放置することが成功の秘訣とされています。理由としては、炭が赤熱化し白く灰をまとった状態になることで、調理に適した安定した火力が得られるためです。

食品安全委員会の情報によれば、炭火調理は十分な加熱が食中毒予防につながるとされています。(参考:食品安全委員会:食中毒予防するには)

この観点からも、火が安定するまで待つことは安全性の面で重要と考えられます。利用者レビューでも「最初に扇がず待った方が全体に火が回る」「炭が白くなってから調理すると失敗が少ない」といった声が寄せられています。

さらに、放置することで火力が均一化し、調理中のムラを防げるというメリットもあるとされています。適切なタイミングを見極めることが、安心で快適なバーベキュー体験につながるといえます。

バーベキューの火起こしと炭の置き方の応用と対策

- 炭の置き方のコツと食材別パターン

- 応用編:火力を自在に操るゾーン分け

- 炭の追加と火力調整のポイント

- Q\&Aで火起こしと炭の置き方の疑問解決

- シーン別で活用する火起こしのコツ

- 炭の後始末と安全な片付け方法

- まとめ:バーベキューの火起こしと炭の置き方をマスター

炭の置き方のコツと食材別パターン

炭の置き方は調理する食材によって工夫することが推奨されているとされています。例えば、肉を焼く場合は強火が求められるため、炭を中央に集めて高温ゾーンを作る方法が一般的です。

一方、野菜や魚などは中火が適しているため、炭を分散させて温度を調整することが望ましいとされています。さらに、食材を保温する際には弱火ゾーンを設けることで焦げ付きを防ぐ効果があるとされています。

アウトドア愛好家のレビューによると、このようなゾーン分けを行うことで調理の幅が広がり、複数の食材を同時に調理できると評価されています。具体的には、炭の高さを変える、炭を山型に配置する、ドーム型に広げるなどの方法があります。

実際に、強火ゾーン、中火ゾーン、弱火ゾーンを意識した配置を行うことで効率的に火力を使い分けられると考えられます。

以下のように食材ごとに適した火力と配置が整理できます。

| 食材 | 適した火力 | 炭の配置 |

| 肉 | 強火 | 炭を中央に集めて高温ゾーンを作る |

| 魚 | 中火 | 炭を分散させて温度を調整 |

| 野菜 | 中火 | 広く配置して均一な加熱を行う |

| 保温用 | 弱火 | 炭を少量にして焦げ付き防止 |

応用編:火力を自在に操るゾーン分け

ゾーン分けは火力をコントロールするうえで有効な方法とされています。炭を片側に集めて強火ゾーンを作り、反対側には炭を置かないスペースを作ることで弱火ゾーンが確保できる仕組みです。この方法はアメリカのバーベキュー文化でも広く用いられており、日本でも取り入れる人が増えています。

農林水産省の資料でも、食材に応じた加熱が食中毒予防につながるとされています。(参考:農林水産省:食品を安全に食べるために)

利用者の声としては「分けて配置すると食材の焼き分けがしやすい」「焦げ付きにくい」といった意見が寄せられています。ただし、炭を片側に寄せる場合はコンロの大きさや風の影響を考慮し、火力が偏りすぎないよう注意することが必要です。

さらに、強火と弱火の間に中火ゾーンを意識的に設けることで、焼き加減をより細かく調整できるとされています。このような工夫により、効率的で多様な調理が可能になると考えられます。

炭の追加と火力調整のポイント

バーベキューの最中に火力が弱まった場合、炭の追加は避けて通れない作業です。ただし、火が消えている場所に直接新しい炭を置くと火が回らないことがあるため、燃えている炭の近くに追加するのが一般的とされています。

口コミでも「火のついている炭の隣に置くと安定しやすい」という意見が多く見られます。また、炭の大きさによって火力の調整が可能であり、小さな炭は火力を一時的に強め、大きな炭は長時間安定した燃焼を維持するとされています。

火力調整においては、風向きや食材の種類も考慮し、扇ぐタイミングや炭の配置を適宜変えることが重要です。さらに、新しい炭を追加する際は徐々に投入し、急激な温度変化を避けることが推奨されています。こうした工夫によって、調理の失敗を減らしやすくなると考えられます。

注意点を以下にまとめます。

-

新しい炭は燃えている炭の近くに置く

-

小さい炭は短期的な火力アップに有効

-

大きな炭は長時間安定した火力を維持

-

新しい炭は少量ずつ追加し急激な温度変化を防ぐ

Q&Aで火起こしと炭の置き方の疑問解決

バーベキューに関するよくある質問には、初心者が直面しやすい疑問が含まれます。

例えば「炭はどれを選べばよいか」という質問に対しては、黒炭は初心者向け、備長炭は経験者向けと紹介されることが多いです。

「着火剤がない場合はどうするか」という問いには、新聞紙や段ボールなど代用品を使う方法が一般的ですが、煙や燃焼効率に注意する必要があるとされています。

また、「炭の追加はいつ行うのが良いか」については、火力が落ちてきたと感じたタイミングで少量ずつ追加するのが無理のない方法とされています。

さらに「炭を片付ける際はどうするか」という質問には、完全に冷ました後に自治体の規則に従って処分するのが望ましいと説明されています。これらの情報はアウトドア雑誌やメーカー公式サイトで紹介されており、実際の利用者の声でも裏付けられています。

シーン別で活用する火起こしのコツ

バーベキューの環境によって火起こしの工夫が異なります。キャンプ場では風の影響を受けやすいため、風防を設置することが望ましいとされています。自宅の庭で行う場合は煙が近隣に流れないよう注意が必要です。

また、大人数でのバーベキューでは炭を多めに使って強火ゾーンを広げ、少人数では炭を節約し効率的に配置する工夫が挙げられます。利用者レビューでは「庭で行うときは煙の向きを考えるだけで快適さが変わる」といった声も寄せられています。

さらに、キャンプ場では直火が禁止されている場所もあるため、必ずルールを確認することが推奨されています。状況に応じた対応を行うことが、より快適にバーベキューを楽しむポイントとされています。

炭の後始末と安全な片付け方法

バーベキュー後の炭の後始末は安全面で非常に重要です。総務省消防庁の資料によれば、完全に火が消えたと確認できるまで放置するか、水をかけて消火することが推奨されているとされています。

さらに、使用後の炭は高温のまま袋に入れると発火の恐れがあるため、必ず冷ましてから処分する必要があるとされています。各自治体によって廃棄方法が異なるため、自治体の指示に従うことも欠かせないといえます。

口コミの中には「水をかけた後にしばらく置いておくと安心」という意見もあります。さらに、再利用を考える場合は火消し壺に入れて消火し、次回利用する方法も紹介されています。火の後始末を丁寧に行うことが、事故防止に直結する重要なポイントです。

手順を分かりやすく整理すると以下の通りです。

-

完全に火が消えたことを確認する

-

水をかけて消火し、十分に冷ます

-

高温のまま袋に入れない

-

各自治体の規則に従って処分する

-

再利用する場合は火消し壺で消火し保管する

まとめ:バーベキューの火起こしと炭の置き方をマスター

この記事では、火起こしと炭の置き方に関する基本から応用までを紹介しました。火の安定性や炭の配置、安全な後始末までを理解することが、安心してバーベキューを楽しむ準備につながると考えられます。

ただし、火気の取り扱いには常に注意が必要であり、消防庁や自治体の公式情報を確認しながら実践することが重要です。

さらに、調理中の火力管理や終了後の片付けを正しく行うことが、参加者全員の安全確保につながるとされています。正しい知識と適切な準備が、快適で安全なアウトドア体験の一助となると期待されます。

バーベキューの火起こしと炭の置き方の総括ポイント

-

火起こしと炭の置き方は調理の仕上がりと安全性に直結する重要要素

-

炭の安定した燃焼がなければ焦げや生焼けの原因となる

-

総務省消防庁のガイドでは火の不適切な扱いが火災事故に繋がるとされている

-

道具はライターや着火剤、耐熱手袋、トングなど基本装備を準備する必要がある

-

火消し壺や火起こし器を使うと火のコントロールが容易になる

-

黒炭は着火性に優れるが燃焼時間が短い

-

備長炭は火がつきにくいが長時間の燃焼に向く

-

オガ炭は成形炭で安定した火力を確保できる

-

着火剤を下に置く方法は火の回りを速めるが匂いに注意が必要

-

井桁積みは煙突効果を生み効率的に火を広げられる

-

炭を詰め込みすぎると空気が遮断され火が消えやすくなる

-

炭が白く灰をまとった状態で調理を始めるのが望ましい

-

食材ごとに炭の配置を変えると効率的に調理できる

-

炭の追加は燃えている炭の近くに少量ずつ行うことが推奨される

-

炭の後始末は完全消火と自治体ルールに従った処分が不可欠である