紫とうもろこしや大和ルージュに関心を持つ人が増えていますが、両者の違いやそれぞれの魅力を正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。紫とうもろこしと大和ルージュの違いを知ることで、どちらをどのような用途で選ぶべきかが明確になります。

本記事では、紫とうもろこしと大和ルージュが美味しいのかまずいのかといった評価から、代表的な食べ方、茹で方、レンジ調理のコツまで詳しく紹介します。

それぞれの栄養価の違いやおすすめのレシピ、どこで買えるのかといった実用的な情報も網羅。紫とうもろこしと大和ルージュの魅力をしっかり理解し、毎日の食卓に活かすヒントをお届けします。

-

紫とうもろこしと大和ルージュの品種や味の違い

-

それぞれの美味しい食べ方や調理法

-

茹で方やレンジ調理の注意点とコツ

-

栄養価や保存方法、購入先の情報

紫とうもろこしの魅力と美味しい食べ方

-

紫とうもろこしと大和ルージュの違い

-

紫とうもろこしは美味しい?まずい?

-

紫とうもろこしの食べ方と調理法

-

紫とうもろこしの茹で方と注意点

-

紫とうもろこしの香りと食感の特徴

-

紫とうもろこしはレンジでも調理可能?

紫とうもろこしと大和ルージュの違い

紫とうもろこしと大和ルージュは、見た目の色味だけでなく、品種としての成り立ちや味わい、そして栄養価の点でもはっきりとした違いがあります。

紫とうもろこしは、南米ペルーを原産とする伝統的なワキシーコーンで、古くからチチャモラーダといったジュースなどに用いられてきた歴史があります。このトウモロコシは、ポリフェノールの一種であるアントシアニンを非常に豊富に含み、その含有量は赤ワインや黒豆よりもはるかに多いことで知られています。健康意識が高い方や、食材から美容効果を得たい方にはぴったりの品種です。

大和ルージュは日本で開発された比較的新しいスイートコーンの品種で、濃赤紫色の粒が美しく、糖度はおよそ16度とかなり高めで、ほんのりサツマイモのような優しい甘さと、もっちりとした食感が特徴です。外見だけでなく、芯やヒゲにまで色素が含まれており、料理に使うと鮮やかな見た目が際立ちます。

どちらの品種を選ぶかは用途や好みによって異なります。健康志向でアントシアニンなどの栄養価を重視するなら紫とうもろこし、見た目の華やかさや甘味を重視するなら大和ルージュを選ぶと満足度が高まるでしょう。

紫とうもろこしと大和ルージュの比較

| 項目 | 紫とうもろこし | 大和ルージュ |

| 原産地 | 南米ペルー | 日本(奈良県) |

| 主な用途 | 飲料・加工食品(粉末など) | 生食・加熱調理(料理の彩りとして) |

| 味の特徴 | コクのある素朴な味、甘さ控えめ | サツマイモのような甘さ、もちもち感 |

| 食感 | ぷちぷち・もちもち | やわらかく甘みが広がる |

| 色素成分 | アントシアニン(非常に豊富) | アントシアニン(粒・芯・ヒゲに含有) |

紫とうもろこしは美味しい?まずい?

紫とうもろこしの味に対する評価について紹介します。一般的に紫とうもろこしは、スイートコーンと比べると甘さは控えめですが、もちもちとした食感とコクのある味が特徴です。噛むほどに旨みが広がるため、食べ応えがあり、穀物らしい素朴な風味が楽しめる点でも魅力があります。

特に温かいうちに食べると風味が際立ち、炊き込みご飯や炒め物にしても美味しくいただけます。炊き上がったご飯にはほんのり紫色が移り、見た目にも楽しめる料理となります。

バターや醤油との相性も良いため、味付け次第で風味の幅を広げることも可能です。ただし、スイートコーンのようなジューシーさを期待すると物足りなく感じるかもしれません。その点を理解した上で、紫とうもろこしならではの特徴を楽しむことが大切です。

好まれる点:

-

もちもちとした独特の食感

-

素朴で奥深い味わい

-

彩りが良く、料理映えする

苦手に感じる点:

-

甘さが控えめ

-

スイートコーンのようなジューシーさがない

紫とうもろこしの食べ方と調理法

紫とうもろこしはシンプルに茹でる、蒸す、炊き込むといった方法で美味しく食べられます。中でもおすすめは炊き込みご飯で、もちもちした食感と見た目の鮮やかさが楽しめます。ご飯に紫色がほんのり移り、まるでお赤飯のような華やかさを演出できます。味に深みを出すために、出汁やバター、醤油などを加えるとより一層美味しく仕上がります。

粒を炒め物に使ったり、スープに加えることで彩りと栄養価が増します。ゼリーやプリンに加工するレシピも人気で、甘味が控えめな紫とうもろこしはデザートの素材としても意外と相性が良いのです。さらに、乾燥させて粉末にし、ケーキやパンに練り込むなど、粉末状での利用法もあります。

色素が溶け出す性質を活かして、料理に色を加える食材としても使えます。汁に色が出るため、煮込み料理やソース、ドリンクの色付けにも応用可能で、見た目のインパクトを高めたい時に最適です。

紫とうもろこしの代表的な食べ方:

-

炊き込みご飯(もちもち食感と紫色が特徴)

-

炒め物(粒の食感がアクセントに)

-

スープ(彩りと栄養をプラス)

-

デザート(ゼリーやプリンに使用)

-

粉末にしてパン・ケーキへ練り込み

紫とうもろこしの茹で方と注意点

紫とうもろこしを美味しく調理するには、茹で時間と方法に十分な注意が必要です。基本的には、沸騰する前の冷たい水に紫とうもろこしを入れてから火にかけ、沸騰後も含めて約20分ほど茹でるのが理想的とされています。この際、塩を少々加えることで、紫とうもろこし本来の風味が引き立ち、より美味しく仕上がります。

特に紫とうもろこしは、水分を閉じ込めやすい性質があるため、一般的なスイートコーンに比べて長めに茹でてもパサつかず、もちもちとした食感を保ちやすいという利点があります。また、色素であるアントシアニンが茹で汁に溶け出すことで、汁にほんのり紫色が移り、他の食材と組み合わせたときに見た目のアクセントとしても活用できます。

一方で、電子レンジでの加熱には注意が必要です。粒が硬くなったり風味が損なわれたりする可能性があるため、レンジを使う場合は慎重に加熱時間を調整する必要があります。なるべく短時間ずつ加熱し、様子を見ながら進めることで失敗を防ぐことができますが、理想的には鍋で茹でる方法をおすすめします。

紫とうもろこしの茹で方(推奨手順)

-

鍋に水と紫とうもろこしを入れる(冷水から)

-

塩をひとつまみ加える

-

沸騰後も含め、約20分間ゆでる

-

火を止めたらすぐに取り出し、水気を切る

紫とうもろこしの香りと食感の特徴

紫とうもろこしの魅力は「香ばしさ」と「もちもち感」に集約されます。加熱調理を行うと、ほんのりとした香ばしい風味が立ちのぼり、タピオカのようなぷちぷちとした独特の食感が際立ちます。この食感は口に入れた瞬間からしっかりと感じられ、噛むほどに穀物本来の深い味わいが広がっていきます。

この特徴は通常のスイートコーンではなかなか味わうことができません。紫とうもろこしは水分が控えめでありながらも弾力があり、食べ応えがあります。特に炊き込みご飯では、香りと食感が米にうまく調和し、料理全体の完成度を高めてくれます。炊き上がったご飯にはうっすらと紫色が移り、見た目にも華やかで食欲をそそります。

炒め物にしても粒がしっかりと残るため、食感のアクセントとして非常に優れています。さらに、軽く焼いたりグリルすることで香ばしさが一層際立ち、より風味豊かな一品に仕上がります。紫とうもろこしの特徴を活かした調理法を選ぶことで、その魅力を最大限に楽しむことができます。

主な特徴まとめ:

-

加熱時に香ばしさが引き立つ

-

ぷちぷち・もちもちとした独特の食感

-

米や他食材と調和しやすい

-

炒め物や焼き料理でも粒が崩れにくい

-

見た目のアクセントとしても優秀

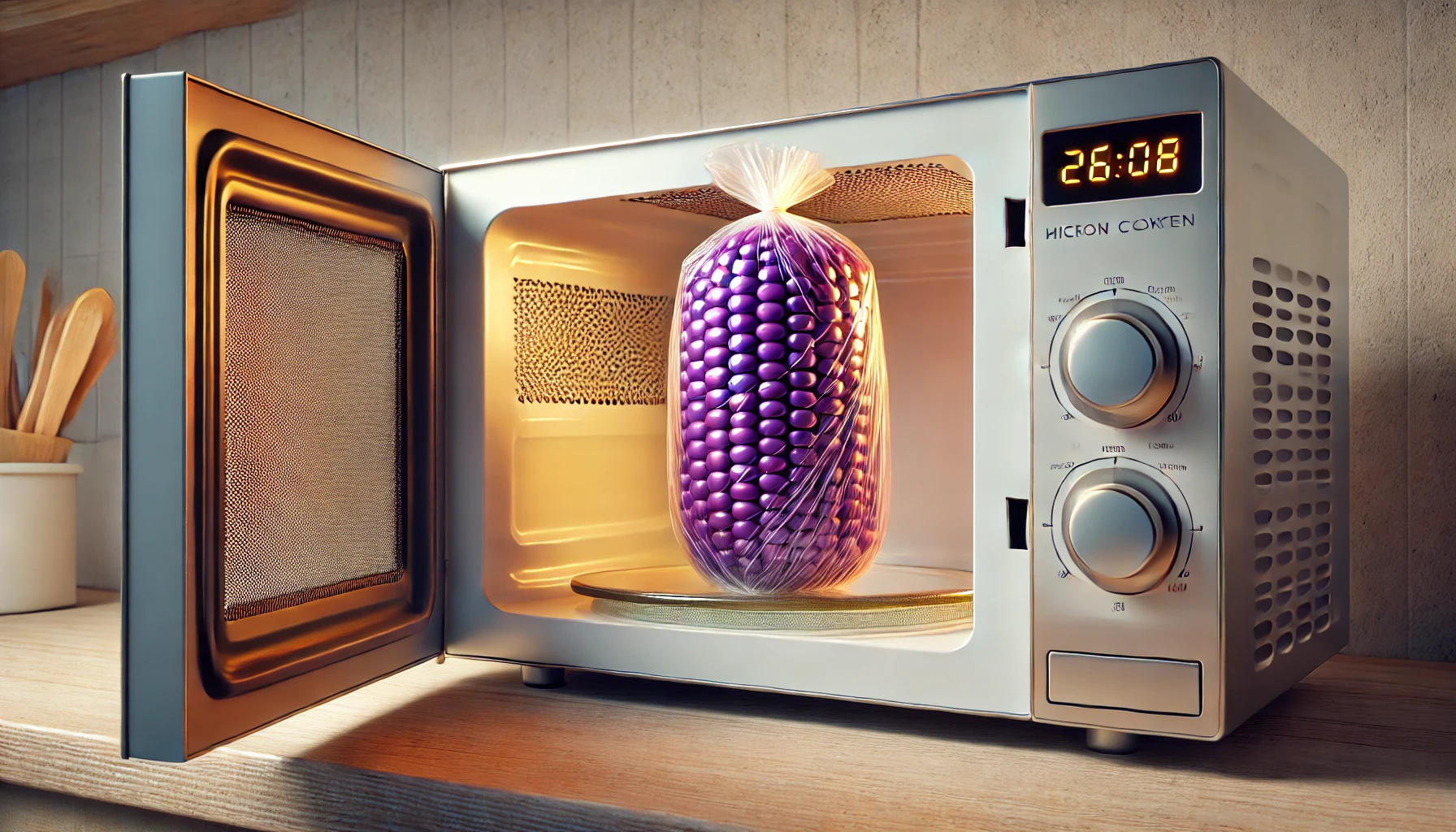

紫とうもろこしはレンジでも調理可能?

紫とうもろこしも電子レンジで加熱することは可能です。ただし、いくつかの注意点があります。まず、加熱時間が長すぎると粒が硬くなりやすくなるため、少量の水を加えたうえでラップでしっかり包み、短時間ずつ様子を見ながら加熱するのがポイントとなります。加熱ムラを防ぐために途中で一度かき混ぜたり、上下を入れ替えるとより均等に仕上がります。

色素であるアントシアニンは熱と水分に反応して流出しやすいため、調理後に色合いが変化する可能性があります。特に、長時間の加熱や高温での調理を行うと、粒の鮮やかな紫色が薄くなってしまうこともあるため、見た目を重視したい場合には加熱方法に一層の注意が必要です。

電子レンジでの調理後は、すぐにラップを開けずに1〜2分ほど蒸らすことで、全体に熱が行き渡り、粒の食感や甘みがより引き立ちます。このように、適切な加熱方法を選ぶことで、電子レンジでも紫とうもろこしの風味と色味をしっかり楽しむことができます。

レンジ調理のポイント:

-

少量の水を加える

-

ラップでしっかり密閉

-

加熱は短時間ずつ様子を見ながら

-

加熱中に上下を入れ替えるとムラを防げる

-

大和ルージュの人気の理由とは

-

大和ルージュの味は美味しい?まずい?

-

大和ルージュのおすすめ食べ方

-

大和ルージュの茹で方とおすすめ時間

-

大和ルージュのレンジ調理のコツ

-

炊き込みご飯や炒め物に!大和ルージュの簡単レシピ

-

紫とうもろこし・大和ルージュの保存方法

大和ルージュの味は美味しい?まずい?

大和ルージュは甘味と見た目の美しさが両立された特別なスイートコーンとして高い人気を集めています。糖度は16度前後と比較的高く、噛むごとに広がるやさしい甘みが魅力です。特にサツマイモのようなまろやかでほっこりとした風味があり、一般的なスイートコーンとは一線を画した味わいを楽しむことができます。

大和ルージュは見た目の華やかさでも注目されており、粒の色だけでなく、芯やヒゲにまで深い赤紫色が入り込んでいる点が特徴です。この美しい発色が料理に取り入れられると、食卓全体の彩りがぐっと豊かになります。そのため、家庭用としてはもちろん、レストランなどでも特別感を演出する食材として活用されることが増えています。

アントシアニン由来の赤紫色は熱と水に対して敏感な性質があり、加熱方法によっては色素が抜けてしまう恐れがあります。特に長時間の茹で調理では鮮やかな色が損なわれやすいため、蒸し調理や電子レンジによる加熱など、なるべく水に触れさせずに短時間で仕上げる方法が推奨されています。美味しさと美しさを損なわないためには、調理工程にも細心の注意が必要です。

こんな人におすすめ:

-

甘くて見た目も華やかなとうもろこしが好きな人

-

おもてなし料理に使いたい人

-

紫色のアクセントを料理に加えたい人

あまり向かないかもしれない人:

-

甘さ控えめな野菜を好む人

-

茹で調理でしっかりした歯ごたえを求める人

大和ルージュのおすすめ食べ方

大和ルージュを最も美味しく食べる方法をご紹介します。基本的には電子レンジでの加熱がおすすめで、手軽に調理できる上に、甘さや風味をしっかりと閉じ込めることができます。

外皮を2〜3枚ほど軽く残しておき、ラップで全体を丁寧に包んでから、500Wの電子レンジで4〜5分ほど加熱します。これにより、内部が蒸し焼き状態となり、粒がふっくら仕上がるだけでなく、アントシアニンの美しい色味も保たれやすくなります。

大和ルージュは芯にも豊かな旨味が含まれているため、芯ごとご飯と一緒に炊くことで、まるでお赤飯のようなほんのり赤紫色に染まったご飯を楽しむことができます。ご飯にほのかな甘味が加わり、見た目にも非常に華やかで、おもてなし料理としても重宝します。さらに、調理後に少量のバターや塩を加えることで味に深みが増し、より一層美味しくいただけます。

| 方法 手順/特徴 | |

| 電子レンジ加熱 | 皮を2〜3枚残しラップで包む→500Wで4〜5分→蒸らし1〜2分 |

| 炊き込みご飯 | 芯ごと炊飯器に入れる→ほんのり赤紫の彩り→自然な甘みがご飯に染み込む |

大和ルージュの茹で方とおすすめ時間

大和ルージュを茹でる際には、いくつかの重要な注意点があります。まず、含まれているアントシアニンという色素は非常に水に溶けやすい性質を持っており、長時間茹でてしまうと色素が水中に流れ出してしまい、美しい赤紫色が失われてしまいます。そのため、茹でた後には見た目がくすんでしまう可能性があるのです。

この色合いを保ちたい場合は、茹でるのではなく、蒸し器を使って加熱する方法や、電子レンジで加熱する方法がより適しています。これらの方法であれば、水に触れる機会が少なくなるため、アントシアニンの流出を最小限に抑えることができます。また、栄養素の保持という観点からも、蒸し加熱は非常に有効です。

それでもどうしても茹でて調理したいという場合には、できるだけ加熱時間を短くし、さっと仕上げることが推奨されます。具体的には、沸騰したお湯に入れて2〜3分程度で火を止めるなど、時間管理をしっかり行うことが大切です。また、茹で上がった直後に冷水にさらすことで色落ちをある程度防ぐ効果も期待できます。

大和ルージュのレンジ調理のコツ

大和ルージュを電子レンジで調理する際のポイントについて、詳しく解説します。まず準備として、とうもろこしの皮をすべて剥がさずに数枚だけ残すようにし、その状態でしっかりとラップで包みます。この処理によって、加熱時に蒸気が内部にこもりやすくなり、全体が均等に加熱されるのです。

加熱は500Wの電子レンジを使用し、4〜4分半ほどが目安です。ただし、とうもろこしの大きさによって加熱時間は前後するため、加熱中に様子を見ることも大切です。

この方法で加熱すると、外皮とラップによる蒸し焼き効果で粒がふっくらと仕上がり、食感もやわらかく保たれます。また、アントシアニン色素も比較的逃げにくく、見た目の美しさを損なうことなく調理できます。

加熱後はすぐにラップを開封せず、1〜2分ほどそのまま蒸らすことがポイントです。こうすることで粒の中までじっくりと熱が通り、甘みがより一層引き立ち、風味豊かな仕上がりになります。電子レンジを使えば、簡単かつ短時間で見た目も味も満足のいく調理が可能です。

活用レシピ例:

-

大和ルージュの炊き込みご飯

-

もち米クレープの具材に

-

ちらし寿司の彩りトッピング

-

コーンスープやリゾットの出汁素材

-

バター炒めやグリル焼き

炊き込みご飯や炒め物に!大和ルージュの簡単レシピ

大和ルージュはその美しい色味と自然な甘みを活かして、多種多様なレシピに応用することができます。特に見た目のインパクトがあるため、家庭料理からおもてなし料理まで幅広く使われています。

代表的な活用例としては、炊き込みご飯、もち米クレープ、ちらし寿司の彩り素材などがあり、いずれも料理全体を華やかに仕上げてくれます。

粒だけでなく芯にも豊かな旨味が含まれている点が特徴で、これを活かしてスープやリゾットに加えることで、深みのある出汁が取れ、味に奥行きを与えることができます。さらに、大和ルージュの粒は加熱しても崩れにくく、グリルやバター炒めなどの加熱調理でも形がしっかりと残るため、見た目の美しさを保ちつつ仕上げることができます。

料理に彩りと栄養を加えたいときや、特別な日の献立にアクセントを加えたい場合に、大和ルージュは非常に頼れる食材です。

使用シーン別レシピ例:

-

家庭料理に: 炊き込みご飯、バター炒め

-

おもてなし料理に: ちらし寿司、クレープ

-

汁物・洋食に: コーンスープ、リゾット

-

甘味や副菜に: 蒸し焼き、焼きとうもろこし

紫とうもろこし・大和ルージュの保存方法

大切なのは、鮮度を保つための適切な保存方法を知ることです。冷蔵保存の場合、まずとうもろこしの皮を完全には剥かずに2~3枚ほど残し、その状態でキッチンペーパーで包み、さらに密閉できる保存袋に入れて野菜室に入れるようにします。この方法で保存することで、とうもろこしの水分が逃げにくくなり、乾燥や変色を防ぐことができます。保存期間はできれば3日以内が望ましく、風味や食感を損なわずに楽しむことができます。

長期保存を希望する場合は冷凍保存がおすすめです。生のままラップで丁寧に包み、さらに保存袋で二重に密閉することで冷凍焼けを防ぐことができます。また、軽く加熱してから冷凍する方法もありますが、この際は粗熱を取ってから冷凍庫へ入れることが重要です。冷凍保存の目安としては、1ヶ月以内に使い切るのが理想です。それを過ぎると風味や食感が著しく劣化する可能性があります。

調理済みの紫とうもろこしや大和ルージュも保存可能ですが、保存期間は冷蔵で1〜2日以内を目安にしてください。再加熱する場合は、風味を損なわないよう電子レンジや蒸し器で短時間の加熱が望ましいです。冷凍で保存する場合は、調理済みの状態でも可能ですが、食感が柔らかくなりやすいため、スープや炒め物などの加熱調理向けとして活用するのが適しています。

冷凍保存では水分が抜けやすく、解凍後にパサつくこともあるため、できるだけ早めに使い切るようにしましょう。炒め物やスープなど、水分を加えて調理する料理に使用すると、冷凍による食感の変化が気になりにくく、美味しくいただけます。

保存方法と目安表:

| 保存方法 | 状態 | 推奨期間 | 注意点 |

| 冷蔵保存 | 生(皮付き) | 3日以内 | キッチンペーパーと保存袋で密閉 |

| 冷凍保存 | 生または加熱済 | 1ヶ月以内 | ラップ+袋で二重密閉、加熱済みは粗熱を取る |

| 冷蔵(調理済み) | 加熱済み | 1〜2日以内 | 再加熱は短時間で |

| 冷凍(調理済み) | 加熱済み | 1ヶ月以内目安 | 食感変化あり。スープや炒め物に最適 |

紫とうもろこしと大和ルージュの特徴と違いを総まとめ

-

紫とうもろこしはペルー原産の伝統品種で健康志向向け

-

大和ルージュは日本生まれで甘さと色の美しさが特徴

-

紫とうもろこしはアントシアニンを非常に多く含む

-

大和ルージュは粒・芯・ヒゲにまで色素が含まれる

-

紫とうもろこしは甘さ控えめで食感はもちもち系

-

大和ルージュはサツマイモのような甘みがある

-

紫とうもろこしは炊き込みご飯やデザートにも使える

-

大和ルージュは電子レンジ加熱で甘みと彩りを保てる

-

紫とうもろこしは茹で時間を長めにとってもパサつかない

-

大和ルージュは茹でるより蒸すほうが色味が保てる

-

両品種とも粉末やスープの具材としても使いやすい

-

紫とうもろこしは香ばしさとぷちぷち感が調理で際立つ

-

大和ルージュはグリルやバター炒めでも粒が崩れにくい

-

保存は冷蔵なら皮付きで3日以内、冷凍なら1ヶ月以内が目安

-

調理済みでも冷蔵・冷凍保存は可能だが加熱調理向き